attraverso la luce

i primi 20 anni della fotografia nelle collezioni della Fototeca

a cura di Monica Leoni, Elisabeth Sciarretta con Laura Gasparini

La realtà in cui viviamo è dominata dalle immagini: fisse o in movimento, in bianco e nero o a colori, digitali o elaborate dall’intelligenza artificiale. Questo ininterrotto processo di comunicazione è iniziato ufficialmente nel 1839, partendo dal dagherrotipo e passando per il procedimento “negativo-positivo” di Talbot. Nei primi vent’anni della sua storia, un continuo susseguirsi di nuove invenzioni ha migliorato e reso sempre più stabile l’immagine fotografica.

La realtà in cui viviamo è dominata dalle immagini: fisse o in movimento, in bianco e nero o a colori, digitali o elaborate dall’intelligenza artificiale. Questo ininterrotto processo di comunicazione è iniziato ufficialmente nel 1839, partendo dal dagherrotipo e passando per il procedimento “negativo-positivo” di Talbot. Nei primi vent’anni della sua storia, un continuo susseguirsi di nuove invenzioni ha migliorato e reso sempre più stabile l’immagine fotografica.

La magia della luce è stata per secoli oggetto di importanti studi scientifici, ma ha affascinato anche il mondo dell’arte e la cultura popolare. I processi sono artigianali, dalla preparazione del negativo allo sviluppo e al fissaggio, alla preparazione della carta fotografica, fino al confezionamento della fotografia.

In questi primi vent’anni di scoperte e sperimentazioni, percezione e visione della realtà si dilatano e si modificano profondamente. La fotografia arricchisce il nostro guardare quotidiano, rivaluta il dettaglio, diventando linguaggio di tutti.

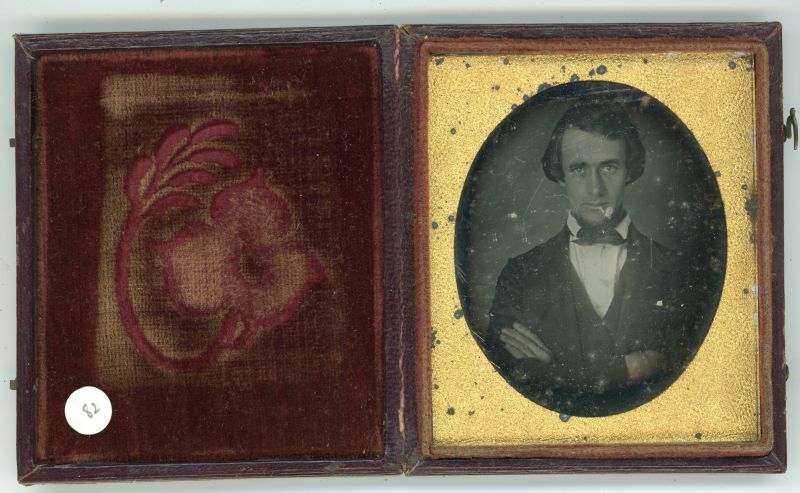

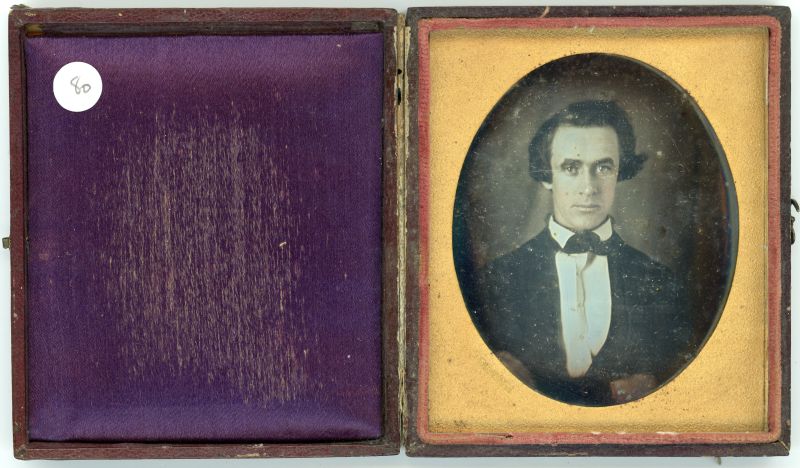

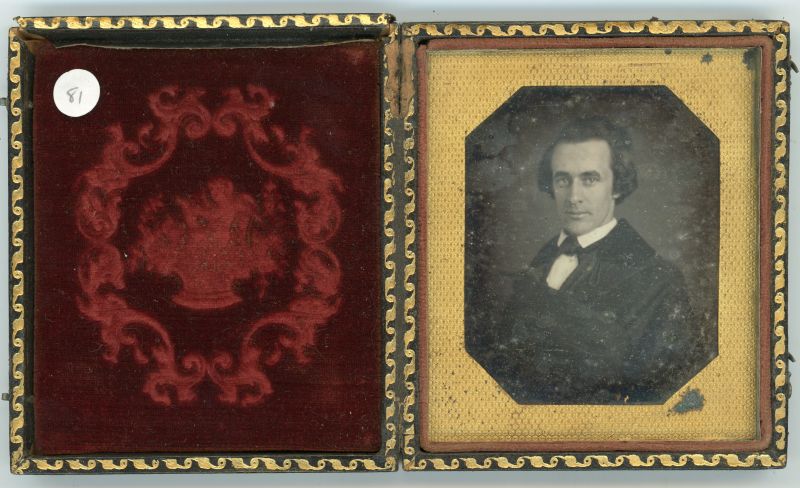

La dagherrotipia nella collezione Jacob

Il dagherrotipo prende il nome da Louis-Jacques-Mandé Daguerre, artista e scenografo francese che, in collaborazione con Joseph Nicéphore Niépce, compie alcune sperimentazioni con i materiali sensibili alla luce giungendo alla realizzazione della prima immagine nel 1837. L’invenzione viene presentata il 19 agosto 1839 all’Accademia di Francia, dall’astronomo François Jean Dominique Arago.

Consiste in un’immagine fotografica unica, cioè non replicabile, realizzata su un supporto di rame argentato perfettamente lucidato per essere sensibilizzato alla luce. La lastra ha l’aspetto di uno specchio in cui si materializza l’immagine stessa, sia negativa che positiva a seconda dell’incidenza dei raggi luminosi sui sali d’argento. Per l’epoca, quasi una magia.

Da segnalare, coincidenza davvero rara nelle collezioni di questi oggetti, i tre dagherrotipi raffiguranti lo stesso uomo ad opera del fotografo americano Brown, in astuccio della Plumbe National Daguerreian Gallery che aprì a Washington nel 1844 e il cui fondatore John Plumbe fu il primo fotografo professionista nella capitale americana.

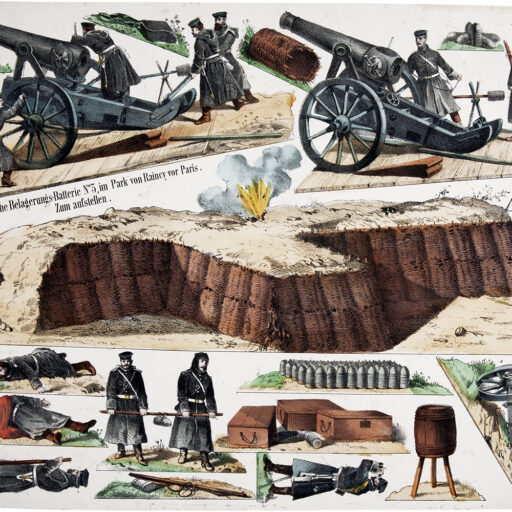

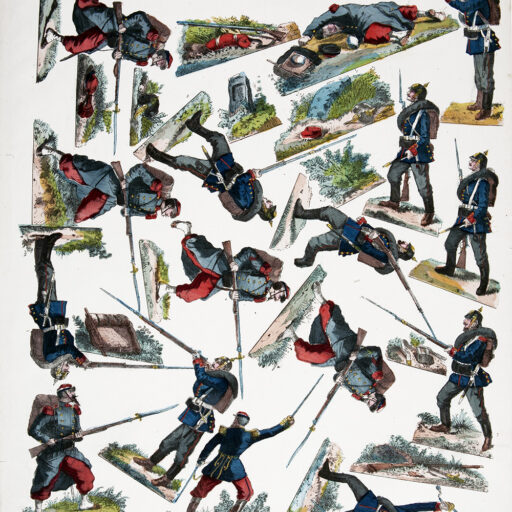

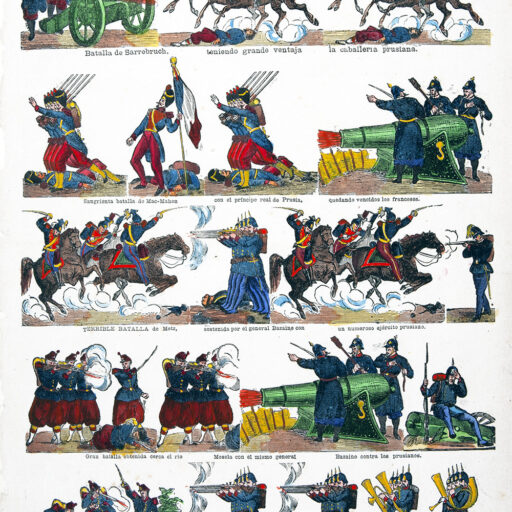

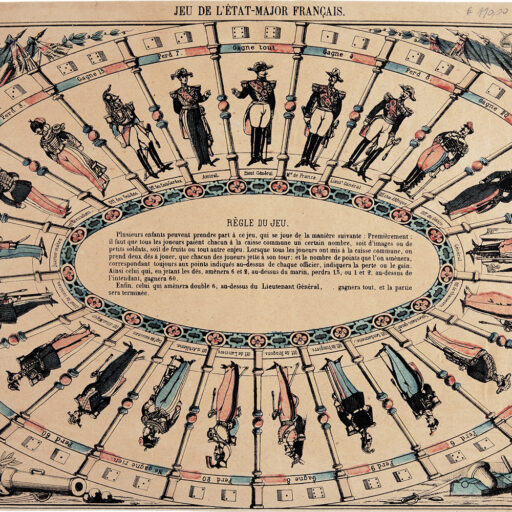

La guerra franco-prussiana

Nella primavera del 1870 la pace apparentemente regna in tutta l’Europa: in realtà la guerra per la supremazia fra l’impero francese di Napoleone III° e la Prussia cova sotto la cenere. Il pretesto che scatena il conflitto è la successione al trono spagnolo: Bismarck avanza la proposta di assegnare il trono di Spagna al principe Leopoldo di Hoenzollern-Sigmaringen, ma l’imperatore francese si oppone duramente a questa designazione e la spontanea rinuncia del principe prussiano non è sufficiente per calmarne le ire. Il 19 luglio 1870 Napoleone III° dichiara guerra alla Prussia. Dopo una prima illusoria vittoria dei francesi a Saarbrücken il 2 agosto, dove viene respinto un piccolo corpo di esplorazione prussiano, per la Francia inizia una serie di pesanti sconfitte che porta il 2 settembre alla cattura di Napoleone III°, alla sua abdicazione e all’armistizio. Parigi, ma non la Francia, insorge; si proclama decaduto l’imperatore e le armate prussiane assediano Parigi per quattro mesi. Una pace siglata dal nuovo governo repubblicano e contestata dal popolo parigino sfocia nei sanguinosi cento giorni della Comune di Parigi, che costerà al popolo almeno ventimila morti.

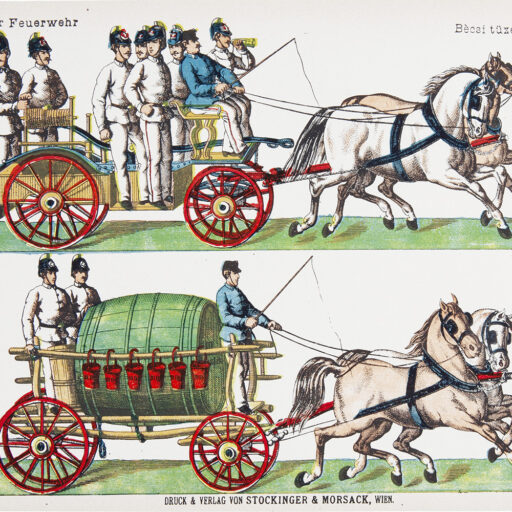

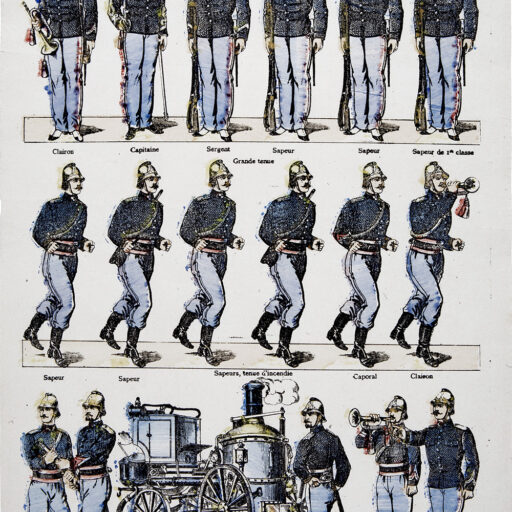

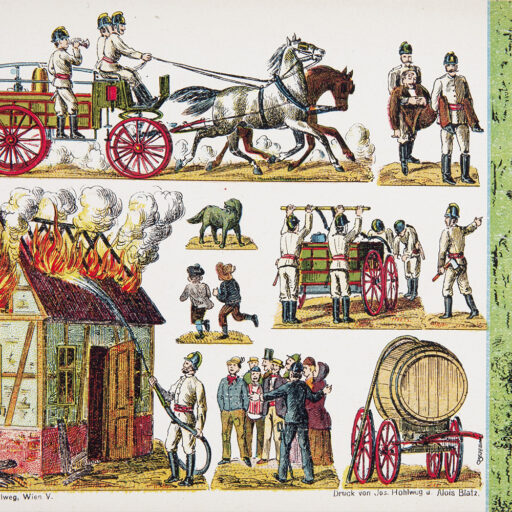

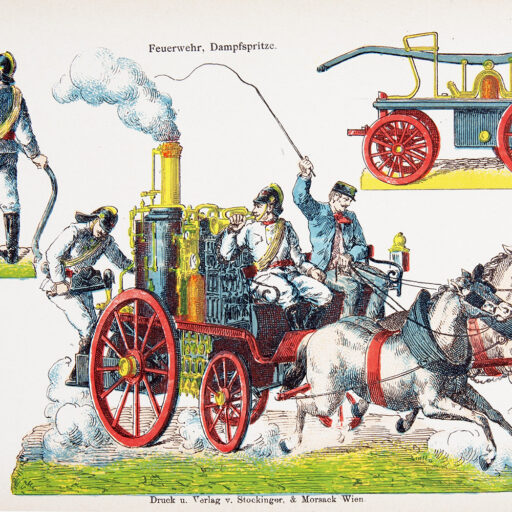

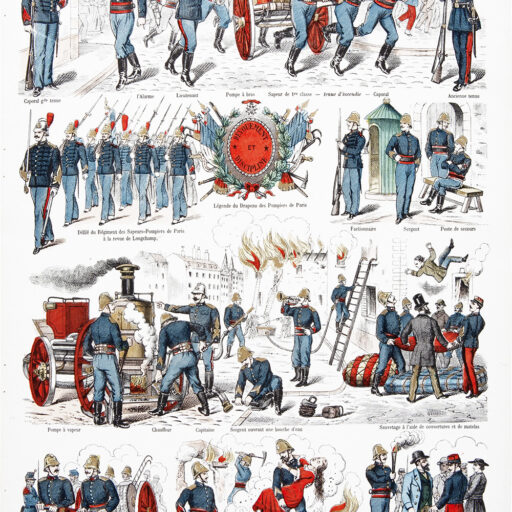

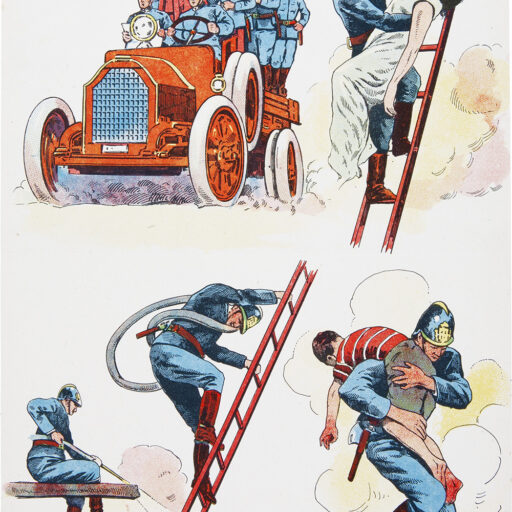

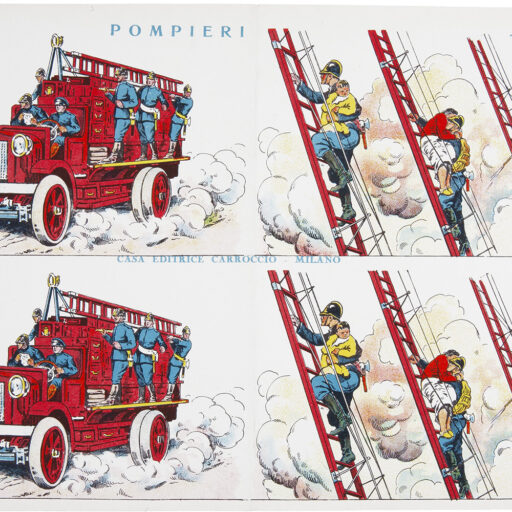

I pompieri

The Bravest, i più coraggiosi, così erano chiamati i pompieri di New York anche prima del tragico 11 settembre. La loro storia viene da lontano. Nell’antica Roma non passava giorno senza incendi; gli edifici costruiti per lo più in legno e addensati in quartieri sovraffollati, l’uso del fuoco per l’illuminazione, la cottura dei cibi e il riscaldamento, erano la causa quotidiana di incendi spesso devastanti. Fin dai primi anni della repubblica, i romani crearono quindi un vero servizio antincendi, affidato ai tresviri capitales detti anche nocturni per le ronde effettuate di notte. Da allora, attraverso i secoli, tutte le città e le nazioni del mondo si sono dotate di corpi di volontari che provvedono a isolare e spegnere i focolai d’incendio e a mettere in salvo le persone. Dai Sapeur des Gardes Pompiers de la Ville de Paris, ai Wiener Feurwehr austriaci, ai Firefighter americani ai nostri Vigili del fuoco, i pompieri hanno fatto molta strada nell’evoluzione delle divise, delle attrezzature, dei mezzi di soccorso, nell’affinare addestramento, capacità, professionalità. Ma hanno sempre e dovunque mantenuto, oltre al caratteristico elmo e alla altrettanto caratteristica “scala porta”, dal nome del suo costruttore, il vanto di essere considerati gli eroi pronti in ogni momento ad intervenire, con professionalità e coraggio, in soccorso delle persone in pericolo.

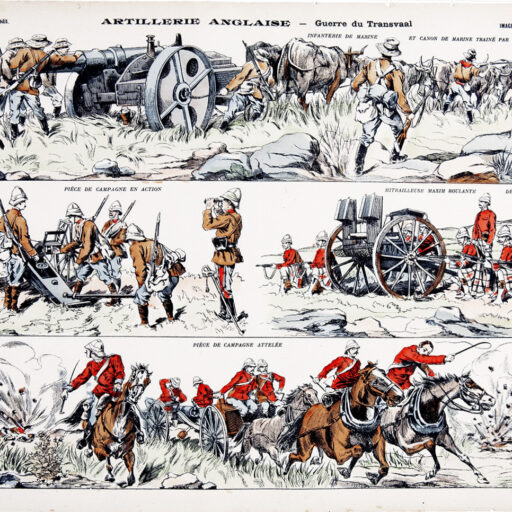

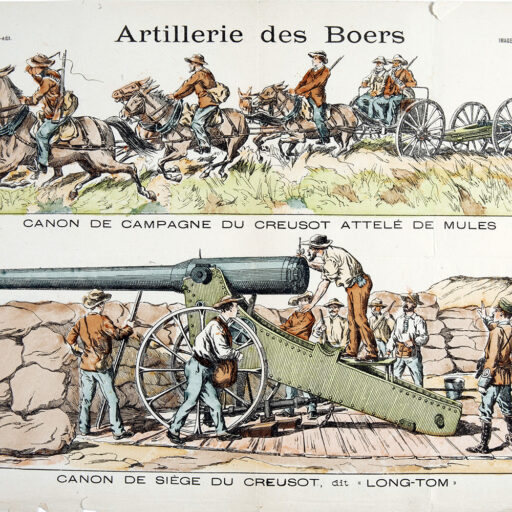

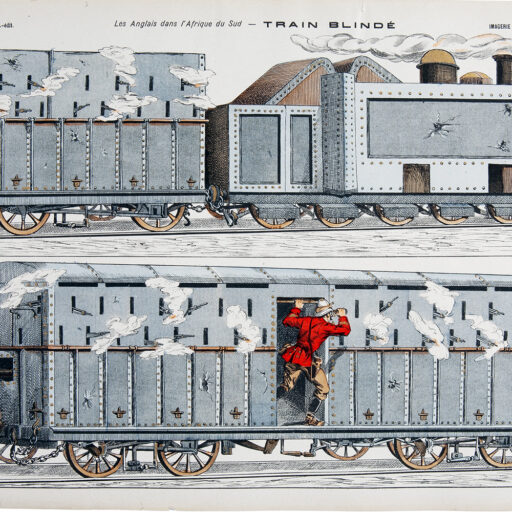

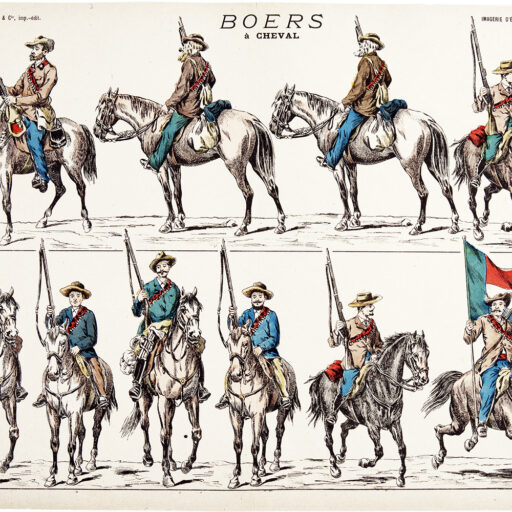

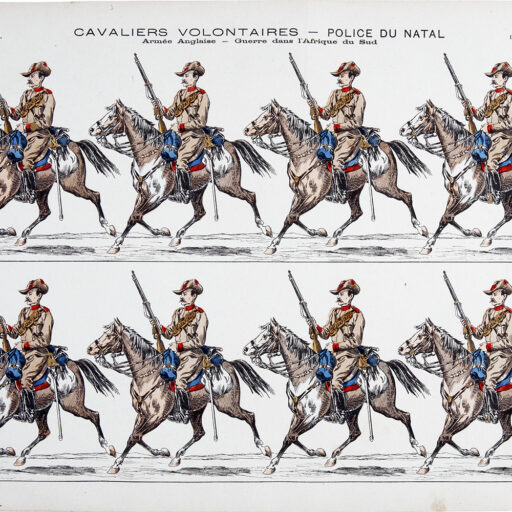

Inglesi e boeri: la guerra nell’Africa del sud

La regina Vittoria regna ancora in Gran Bretagna, quando, nell’estremo lembo dell’Africa australe, inizia la guerra fra le truppe inglesi, occupanti il Territorio del Capo e del Natal e sostenute dagli uitlanders i coloni di estrazione britannica, e i burghers, i boeri, i primitivi colonizzatori del territorio che hanno creato le due repubbliche indipendenti: il Libero Stato di Orange (OFS) e la Repubblica Sudafricana del Transvaal (ZAR). Dopo lunghi mesi di inutili trattative, l’11 ottobre 1899, i commando boeri invadono il territorio del Natal difeso da uno scarso contingente militare inglese. La guerra, che si combatte in un continente lontano, suscita nella pubblica opinione europea una violenta reazione emotiva, favorita sia dagli avvenimenti obiettivi che da suggestioni esotiche. Infatti alla fine dell’Ottocento l’Africa del Sud rappresenta ancora l’ignoto per una gran parte delle popolazioni del vecchio continente. Il teatro della guerra è un territorio dove convivono e si confrontano forme di alta civilizzazione come le città bianche, di aspetto chiaramente europeo, e le popolazioni indigene come gli zulù e i cafri, da poco vinte in battaglia, ma sempre ribelli e sul piede di guerra; sullo sfondo delle operazioni militari stanno il rand, il deserto, le immense savane, i fiumi violenti di acque, il caldo, insopportabile d’estate, la neve ed il gelo, l’oro, i diamanti.

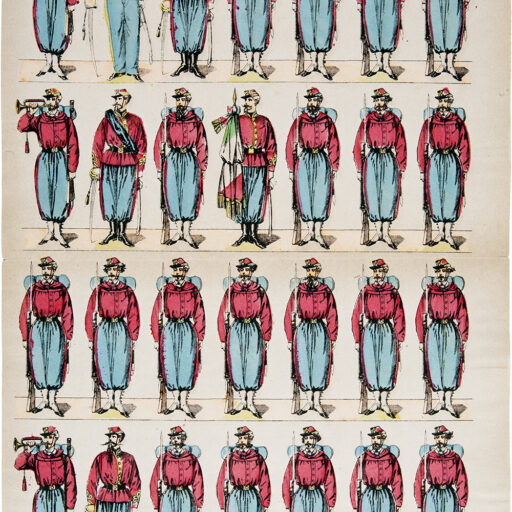

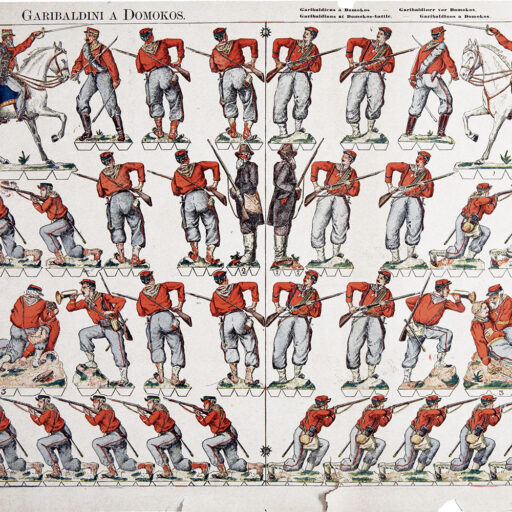

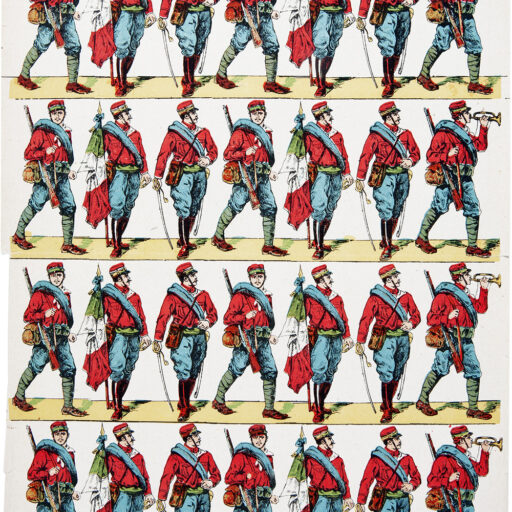

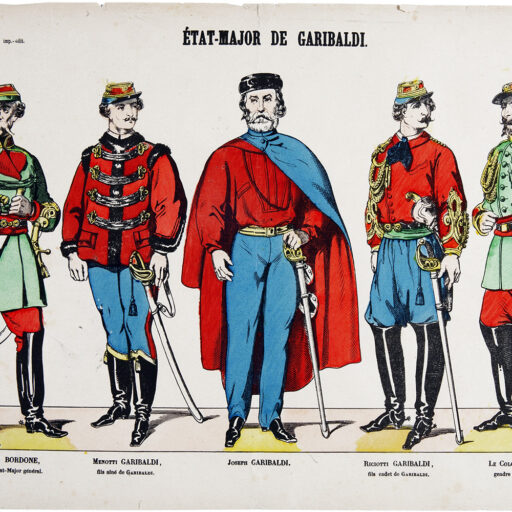

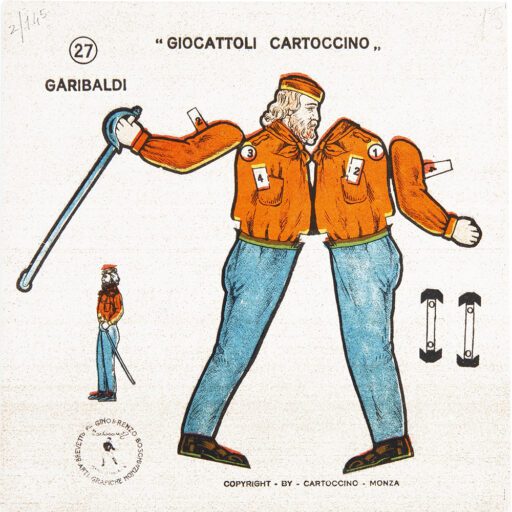

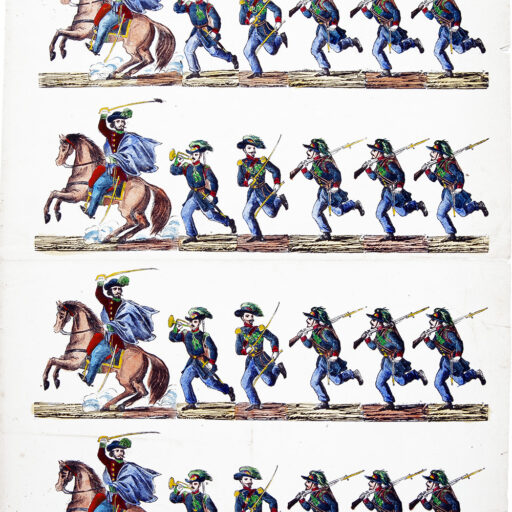

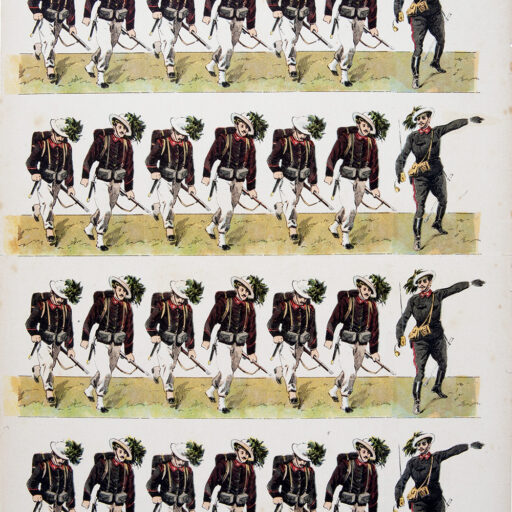

I garibaldini

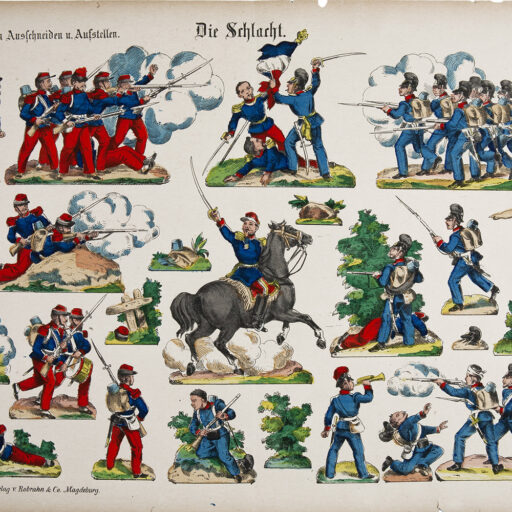

L’epopea delle camicie rosse garibaldine ha commosso ed esaltato intere generazioni, non solo italiane; le stampe popolari hanno mille volte illustrato le loro imprese ed anche i soldatini di carta ne hanno interpretato, spesso modestamente, l’iconografia, tramandandone la memoria.

Gli editori dell’Ottocento, sempre attenti a promuovere il loro prodotto sfruttando tutto ciò che può colpire la fantasia del pubblico, hanno celebrato anche con questo mezzo le loro innumerevoli imprese: dalle guerre dell’indipendenza italiana all’impresa romana, dalle battaglie delle scalcinate truppe dell’Armata dei Vosgi alle campagne per la liberazione della Grecia dal dominio turco.

A raccontare per tutto l’Ottocento, con immagini talvolta ingenue o avvalendosi di celebri disegnatori, il succedersi degli avvenimenti sono soprattutto editori francesi e tedeschi: da Robrahn di Magdeburgo a Schreiber di Essinglen, da Scholz di Magonza a Stockinger di Vienna, da Pellerin e Pinot di Epinal a Delhalt di Nancy, mentre gli editori italiani sono quasi completamente assenti in questa impresa.

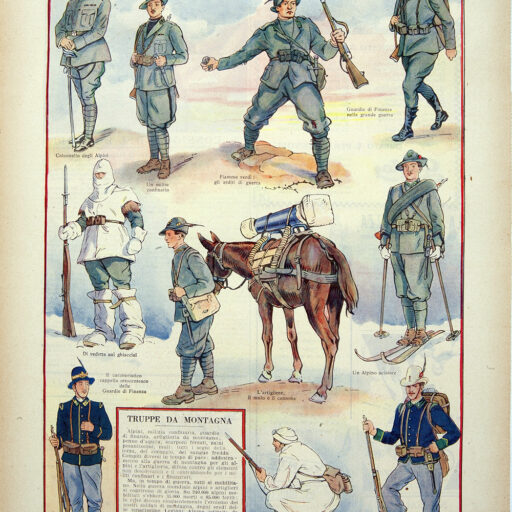

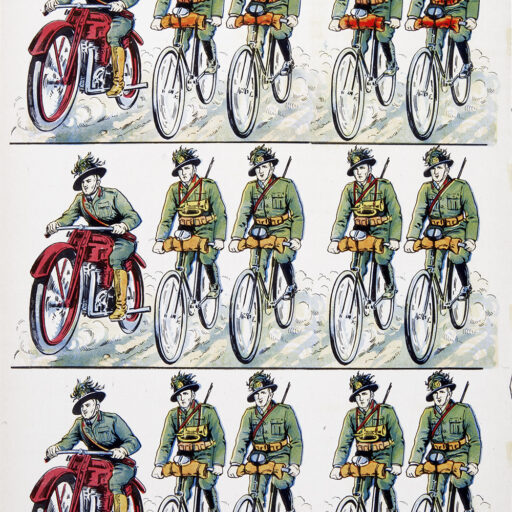

Gli alpini

Nei secoli le Alpi sono state spesso valicate da imponenti eserciti, che dovevano limitare le sofferenze e le perdite in vite umane con il supporto di qualche montanaro pratico del territorio che forniva un valido contributo, come guida e come portatore, alle truppe e ai carriaggi. Nei combattimenti ad alta quota infatti, il soldato deve competere, prima che con il nemico, con quell’ostile e affascinante avversario che è la stessa montagna, con il freddo, le valanghe, le bufere di neve, in condizioni di sopravvivenza difficili, affrontando eccezionali prove di resistenza.

Per la geniale intuizione di un ufficiale di Stato Maggiore appassionato di montagna, il capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti, nascono nell’estate del 1872 gli Alpini Italiani, la prima vera truppa specializzata per la guerra ad alte quote, presto imitata da tutti gli eserciti stranieri.

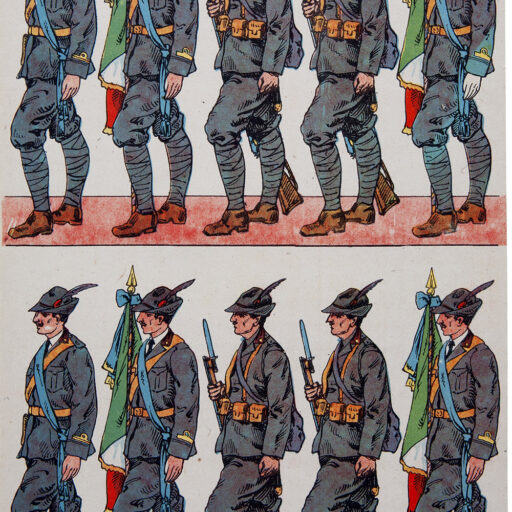

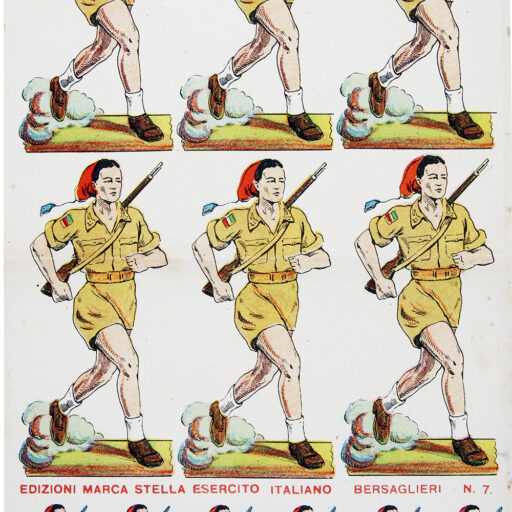

I bersaglieri

Il corpo dei bersaglieri sardi nasce dalla geniale intuizione di un ufficiale dei granatieri piemontesi, che, da militare attento alle innovazioni adottate anche negli eserciti stranieri, si convince che spesso la fanteria viene usata in modo incongruo. Per ottenere una nuova tipologia di soldato, per un nuovo tipo di combattimento di fanteria, occorre selezionare un gruppo di militari prescelti, più scattanti, fisicamente più atletici, vestiti e armati secondo le nuove esigenze: leggerezza, mobilità, fantasia, buona mira, vigore atletico. Tutte qualità che non possono che suscitare l’interesse e l’emozione dei ragazzi dell’epoca, inebriati dalla gagliarda giovinezza di questi atleti nelle loro originali uniformi: il possedere le loro immagini, anche se soltanto ritagliate e incollate per giocare, è già sentirsi un poco bersagliere.

L’avventura inizia con la campagna di Crimea alla quale i bersaglieri prendono parte con la metà dei loro effettivi, distinguendosi particolarmente nella battaglia della Cernaia, come afferma il generale inglese Simpson nell’ordine del giorno: “in questa occasione, la prima in cui l’armata sarda si è scontrata con il nemico, si è mostrata degna di combattere a fianco della più grande nazione militare di Europa”.

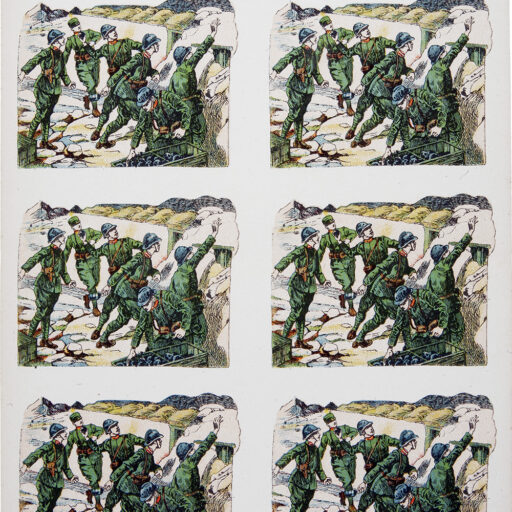

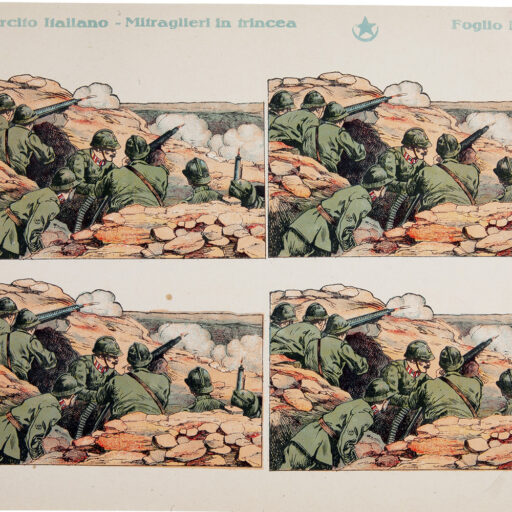

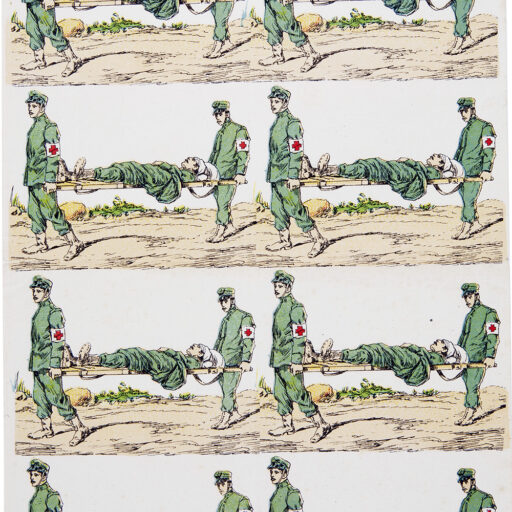

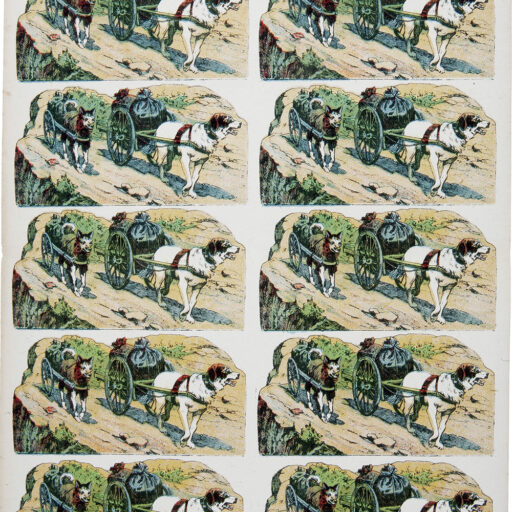

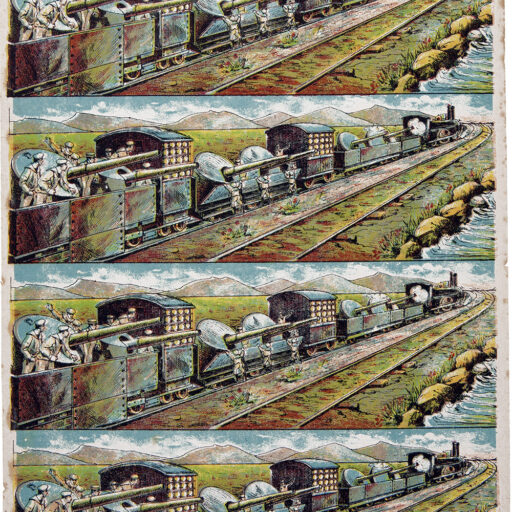

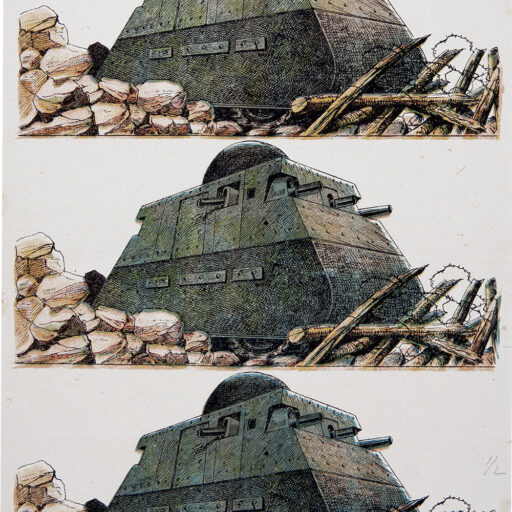

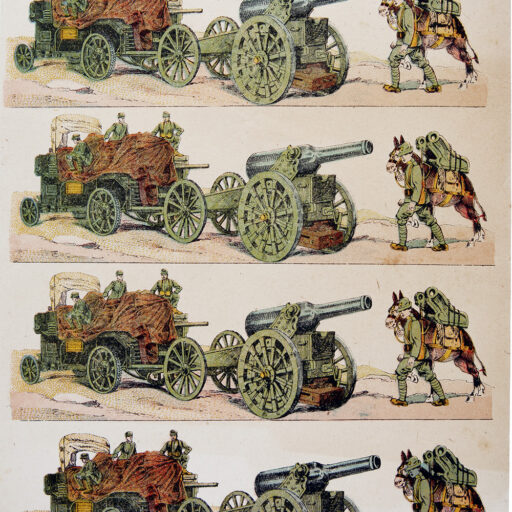

La grande guerra

Nessun avvenimento degli ultimi due secoli ha lasciato una scia di memorie tanto significative quanto l’epopea della prima guerra mondiale. Ciò è dovuto all’enorme mole di documentazione sull’argomento, dalla memorialistica ai romanzi di guerra, dai diari alle immagini fotografiche e soprattutto alla memoria di coloro che hanno vissuto il tempo tragico di quella “inutile strage”, dalle testimonianze più modeste, alle lettere dei combattenti, dalle fotografie non professionali, ai manifesti del prestito sociale, dal terrore dei bombardamenti che durano giornate intere, allo sgomento indicibile che precede l’assalto: fra queste testimonianze pretendono il loro posto anche i soldatini di carta, una produzione editoriale che solo apparentemente è futile, ma che invece rappresenta una parte non piccola della documentazione storica. Forse i ricordi che emanano da queste immagini possono chiarire ai più giovani una pagina di storia di questa nostra Europa contemporanea, che ancora oggi non è riuscita a superare le conseguenze di quel conflitto.

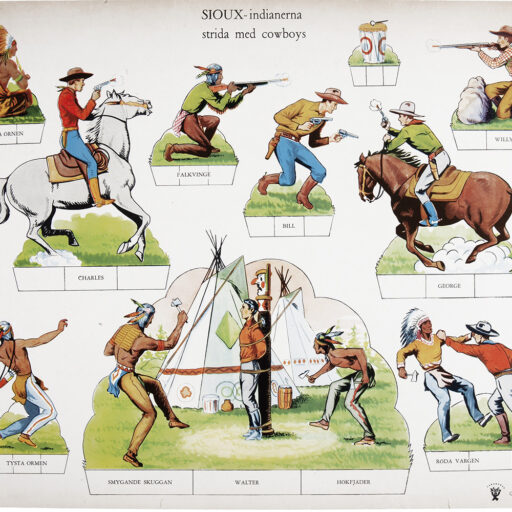

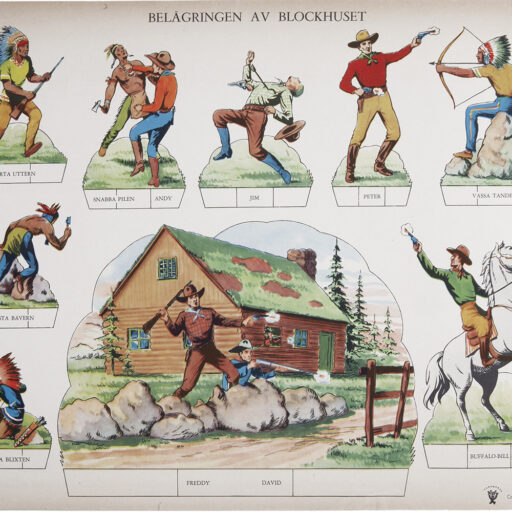

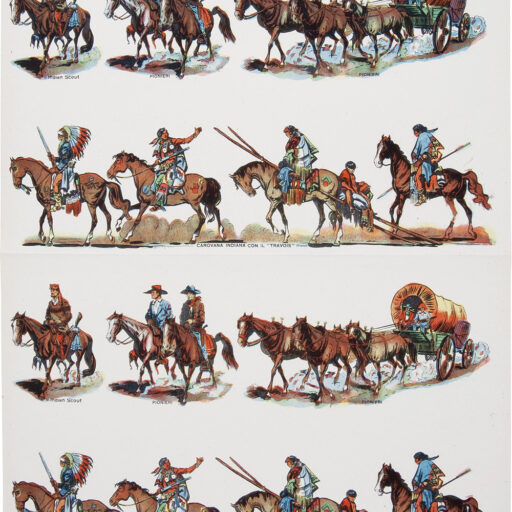

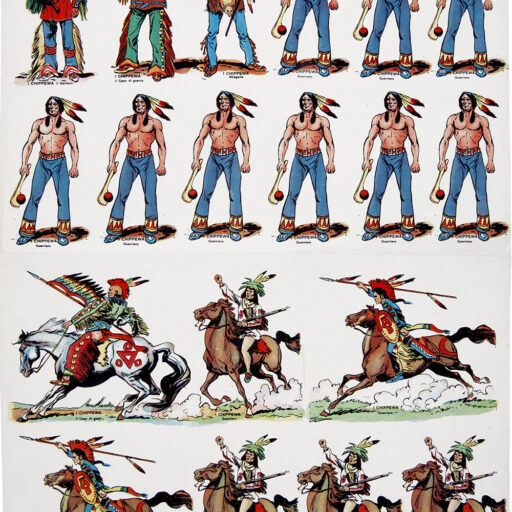

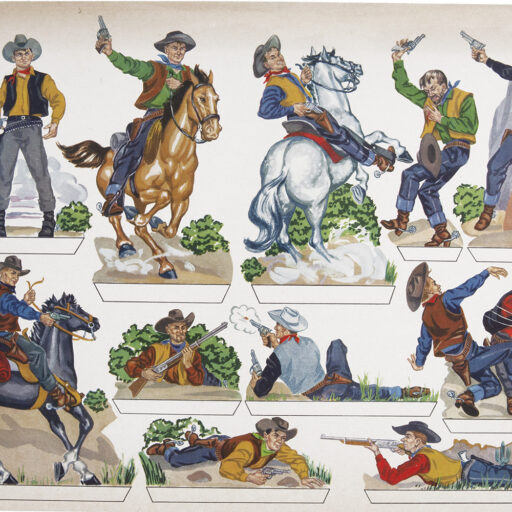

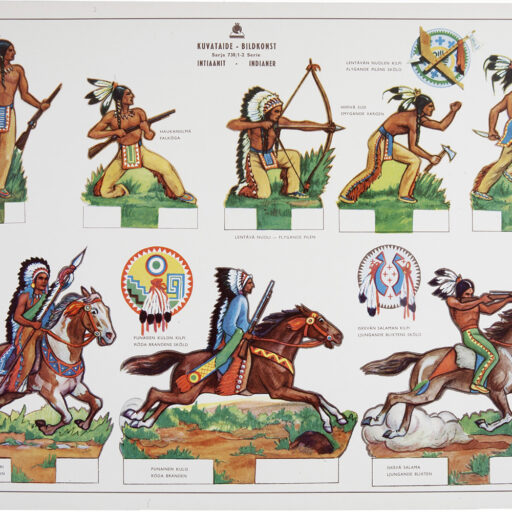

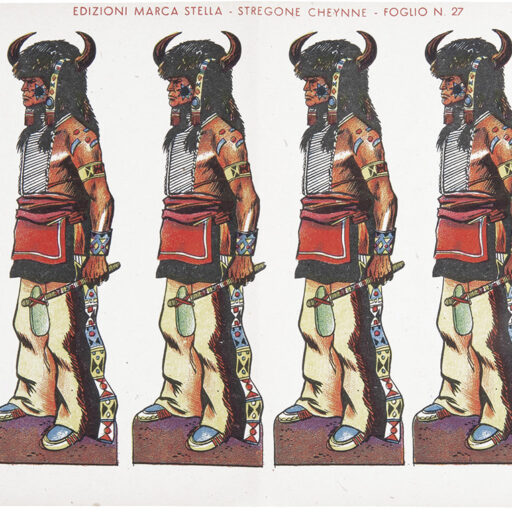

Indiani e cow-boys

Per i ragazzini di tutta Europa, nati nei primi decenni del secolo scorso, gli indiani e i cow-boys, erano personaggi molto familiari. I soldatini di carta che li raffiguravano venivano comprati con qualche centesimo dal cartolaio all’angolo della strada e diventavano il loro passatempo preferito appena varcata la soglia di casa. Rappresentavano gli eroi di quella mitica corsa all’Ovest, che fu l’affascinante epopea del popolo americano: mustangs selvaggi, tomahawk grondanti sangue, possenti grizzly, terribili stregoni pellirosse e l’immancabile 7° Cavalleggeri che nel momento più tragico della battaglia, quando il generale Custer e i suoi prodi stavano per soccombere, arriva a bandiere spiegate, al suono della carica. Veniva ovviamente ignorata la realtà tragica della completa scomparsa della civiltà indiana che aveva popolato per secoli le immense pianure dell’Ovest, ben più antica della nuova arrivata, quella anglosassone dell’uomo bianco. Tutti gli editori di Paper Soldiers dell’intera Europa e degli Stati Uniti hanno immortalato, nelle loro edizioni, le leggendarie imprese del soldato blu e del suo tradizionale nemico, il guerriero Sioux.

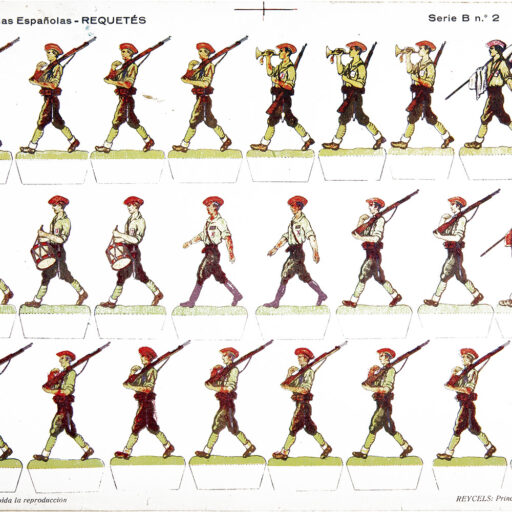

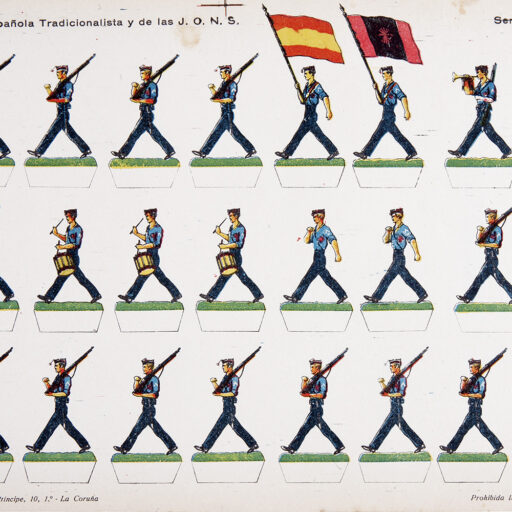

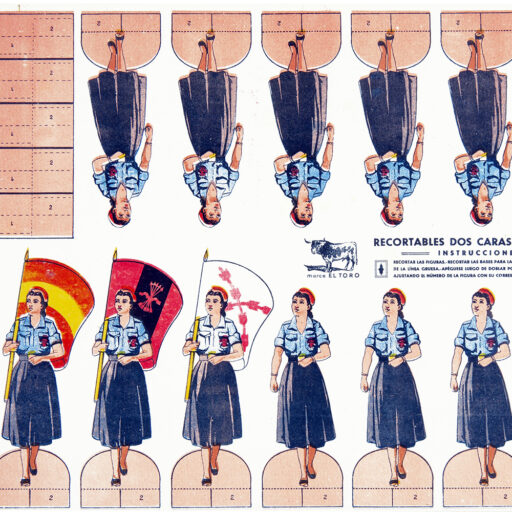

La guerra civile spagnola

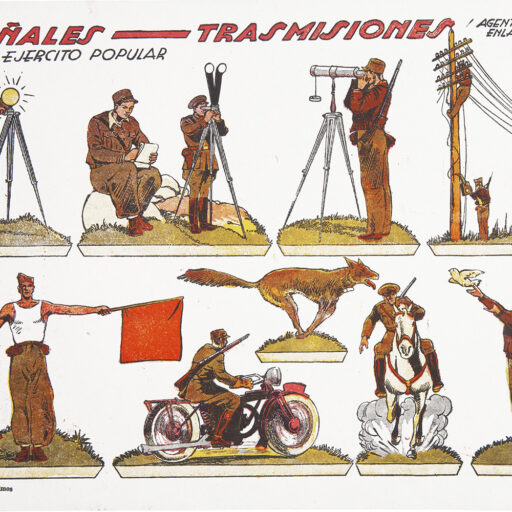

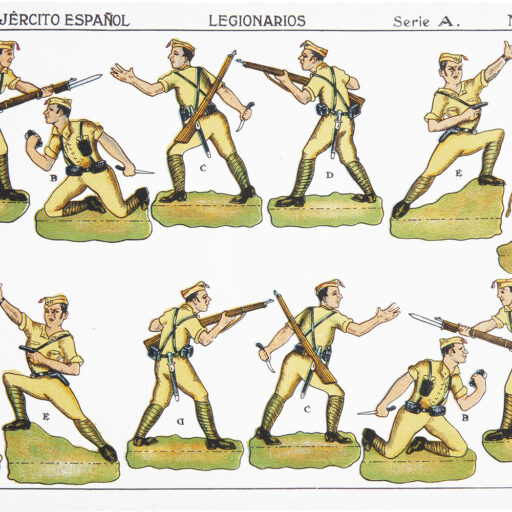

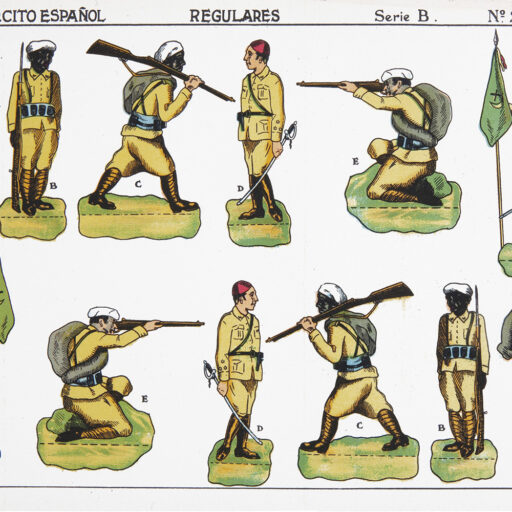

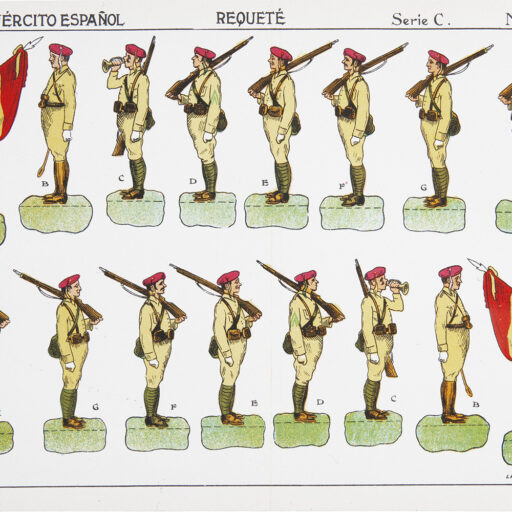

La guerra civile che insanguina la Spagna, negli anni tra il 1936 e il 1939, rappresenta un esempio classico di scontro fra ideologie: diventa quindi il terreno ideale per un massiccio impiego della propaganda politica. In un contesto culturale caratterizzato da un analfabetismo quasi assoluto, specie fra le popolazioni contadine dei bracieros dell’Estremadura e dell’Andalusia, entrambe le parti in lotta prendono rapidamente coscienza di quale formidabile mezzo di creazione del consenso possano essere le immagini, che veicolano il racconto degli avvenimenti in sostituzione della parola scritta e parlata, stimolando l’attenzione e l’interesse delle grandi masse.

Insieme alla fotografia, che anche grazie alla più avanzata tecnologia dà origine ad nuovo tipo di giornalismo, insieme ai manifesti, alle cartoline, addirittura ai fumetti, anche il soldatino di carta da ritagliare (recortables), gioco antico nato per i ragazzi con scarse possibilità economiche, serve ad entrambe le parti per divulgare e sostenere le proprie posizioni.

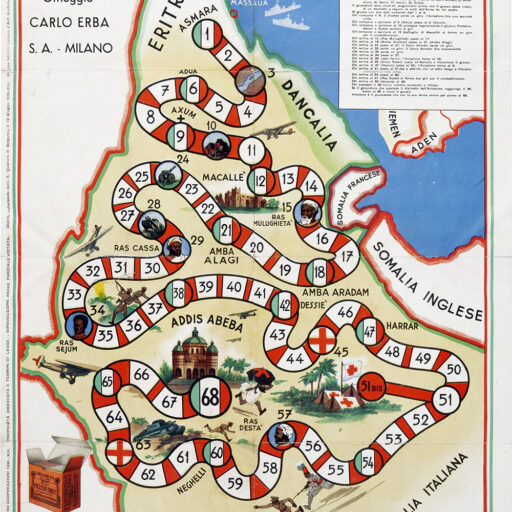

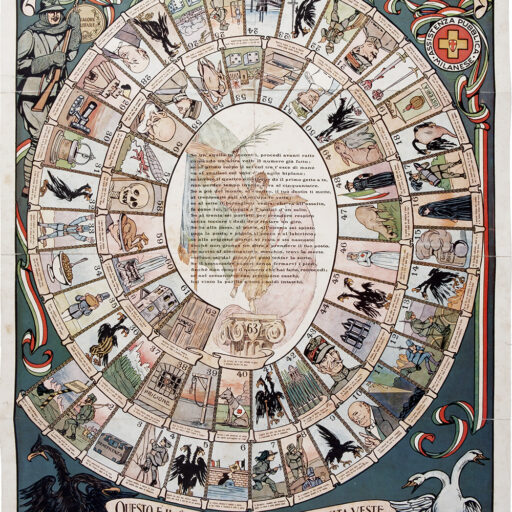

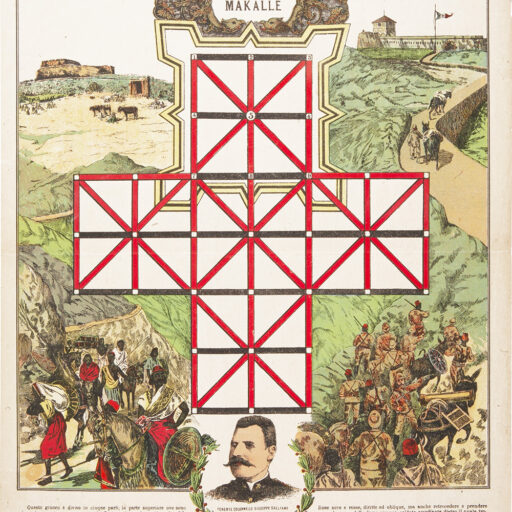

I giochi da tavolo

Durante tutto l’Ottocento e fino ai primi decenni del ventesimo secolo il mercato dei giocattoli di carta è molto fiorente: accanto ai classici soldatini, ai fogli di costruzioni da ritagliare e alle bambole da rivestire con il loro multiforme guardaroba, molti dei più importanti editori europei di stampe popolari pubblicano una ricca serie di giochi da tavolo. Il più diffuso è ancora il tradizionale gioco dell’oca, ma vengono riscoperti i “tavolieri”, rappresentati dal cosiddetto Gioco dell’assalto al Castello e dalle Lotterie. Sono stampe in genere molto gradevoli nel disegno, accurate nella rappresentazione grafica e con una straordinaria varietà di contenuti; attraverso immagini suggestive rievocano alcuni dei principali avvenimenti militari della storia, non solo europea, e insieme ne costituiscono un’attendibile documentazione. Sono affreschi incisivi delle imprese coloniali, della campagna boera nell’Africa del sud, della guerra franco -prussiana del 1870, ma anche della prima guerra mondiale: le tavole cartonate di questi giochi trovano all’inizio del conflitto una gigantesca promozione sul piano commerciale. Gli editori infatti ne riscoprono immediatamente l’importanza, nell’ottica di una loro rinnovata attualità: i tabulati dei giochi dell’oca o le cartelle delle lotterie informano i familiari sulla vita del soldato al fronte, sollecitano l’odio verso il nemico, giocano sui sentimenti nella forma più elementare: il re, la bandiera, la patria.