antichi scarabocchi

I segni e le tracce che i lettori hanno lasciato nel tempo sui libri antichi non sono solo fattori decisivi per ricostruire la storia individuale di un singolo volume, ma più in generale offrono informazioni fondamentali sull’evoluzione storica dell’uso sociale dei libri, sia manoscritti che a stampa. Gli studiosi hanno perciò sempre più indirizzato la loro attenzione a quegli elementi materiali che si trovano, anche fisicamente, “ai margini” del testo e che appunto vengono definiti con termine tecnico “marginalia”.

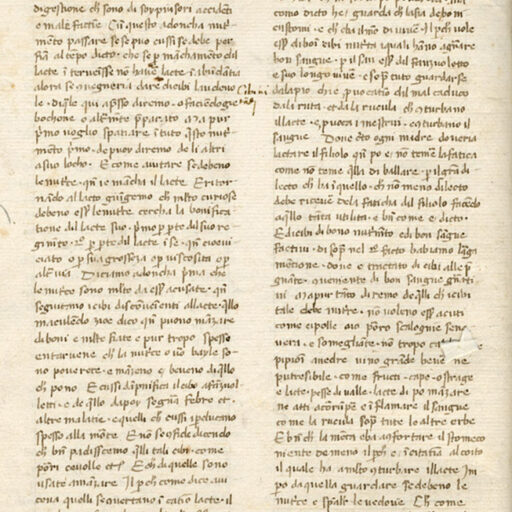

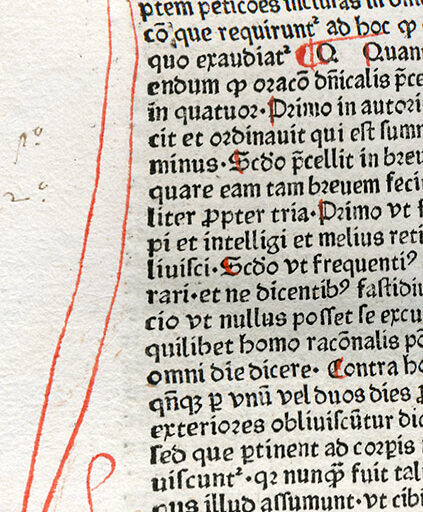

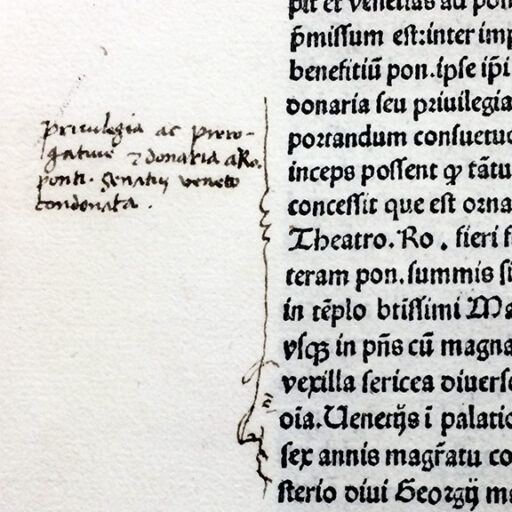

Le note di possesso, gli ex libris, i timbri di biblioteche pubbliche o private, le annotazioni di prezzo ci rivelano ad esempio aspetti fondamentali della diffusione e della circolazione delle opere dal Medioevo all’età moderna, così come le postille, tanto varie da essere classificate in numerose tipologie (correzioni, integrazioni, aggiunte, notabilia, collazioni, traduzioni, commenti, espurgazioni), documentano le modalità di studio e di lettura del passato, nonché le categorie e i ruoli sociali dei proprietari e dei lettori.

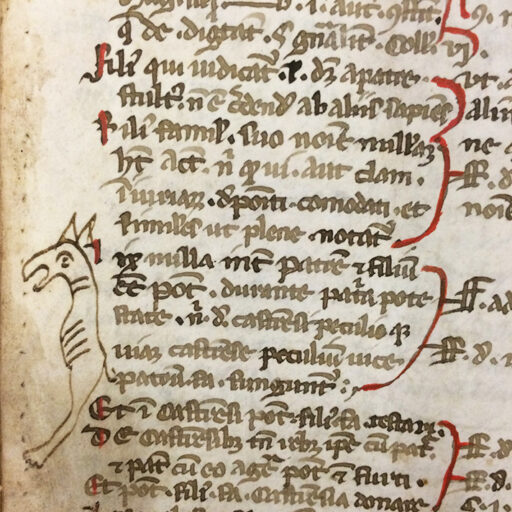

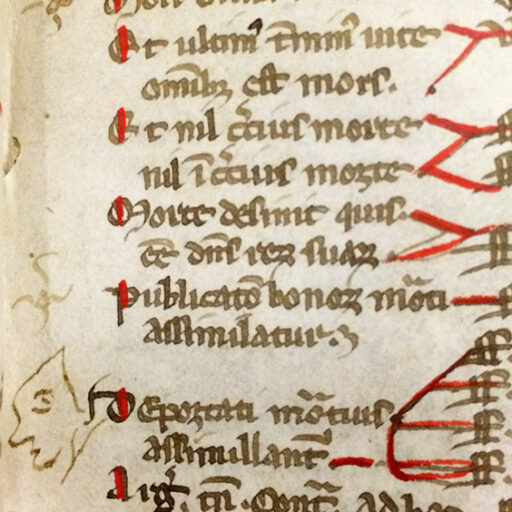

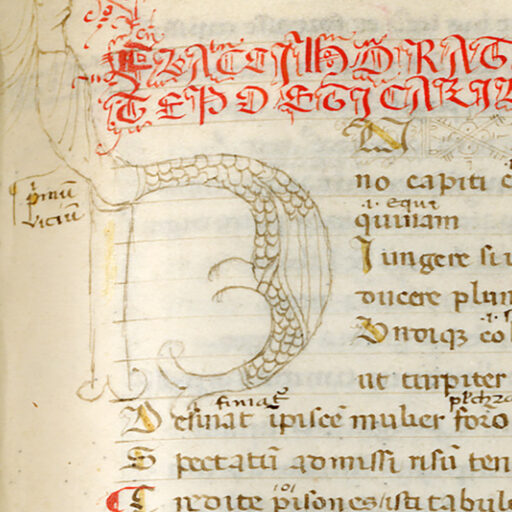

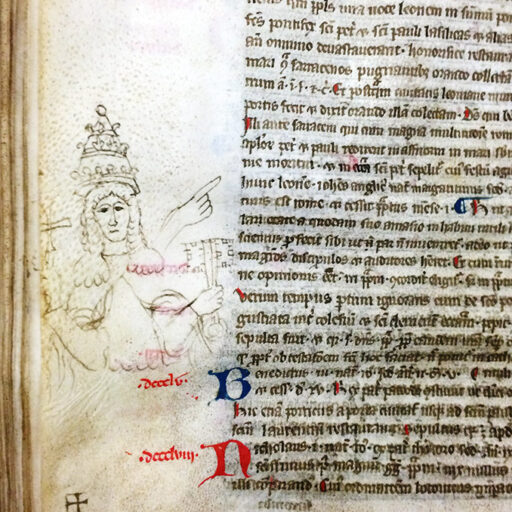

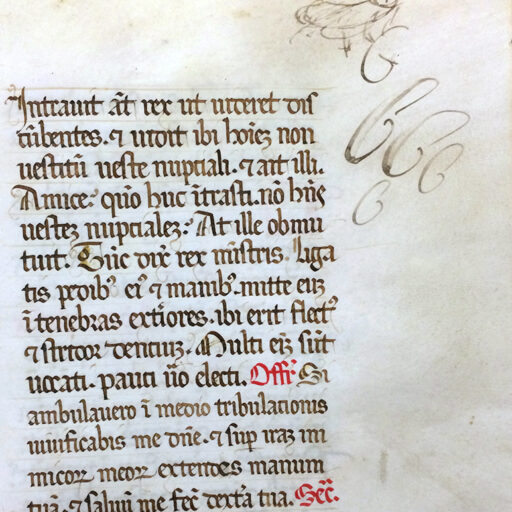

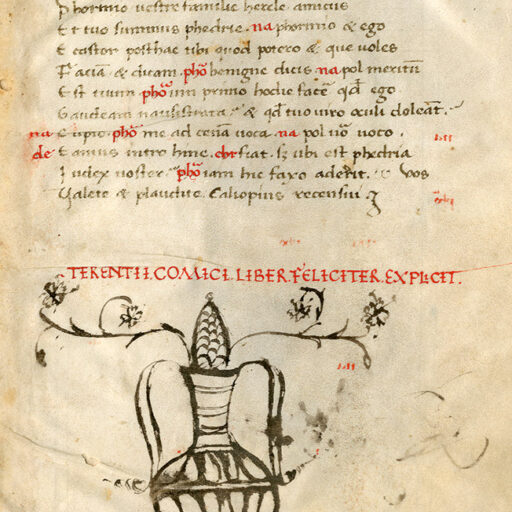

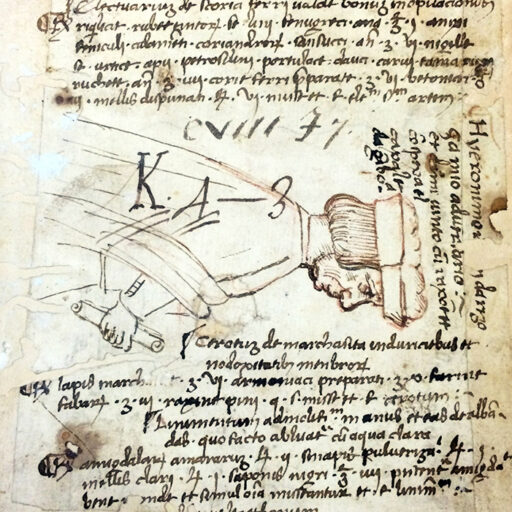

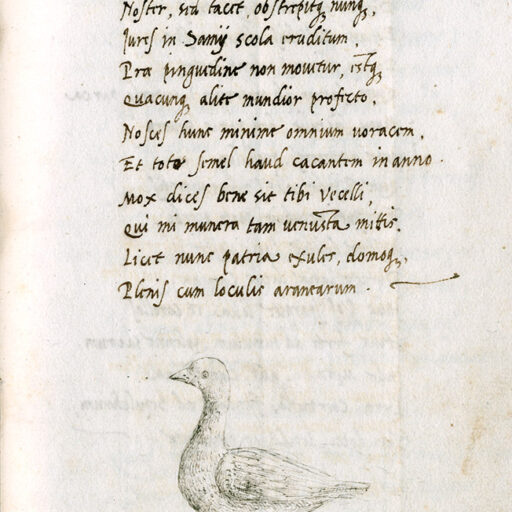

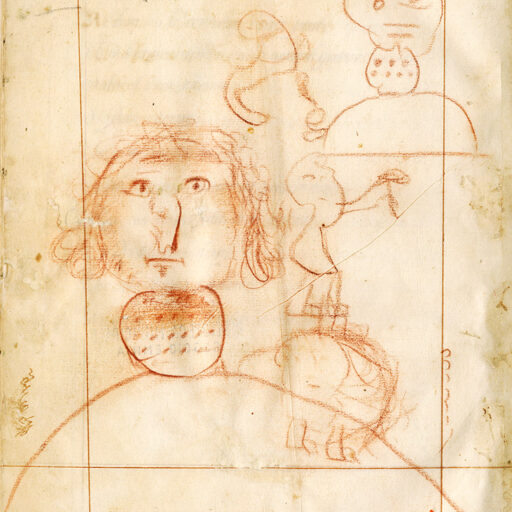

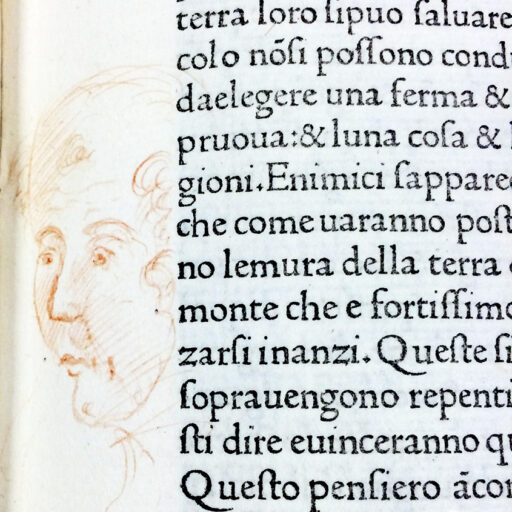

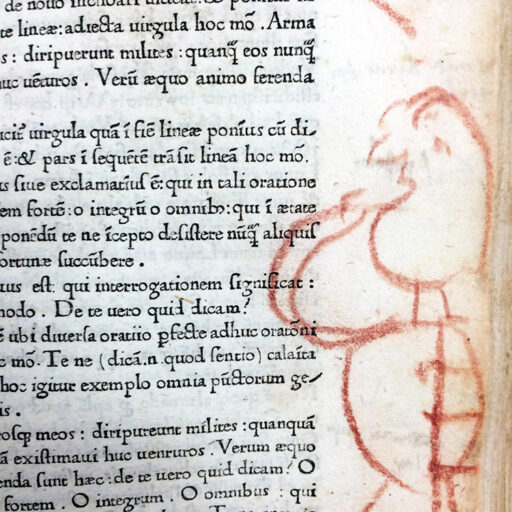

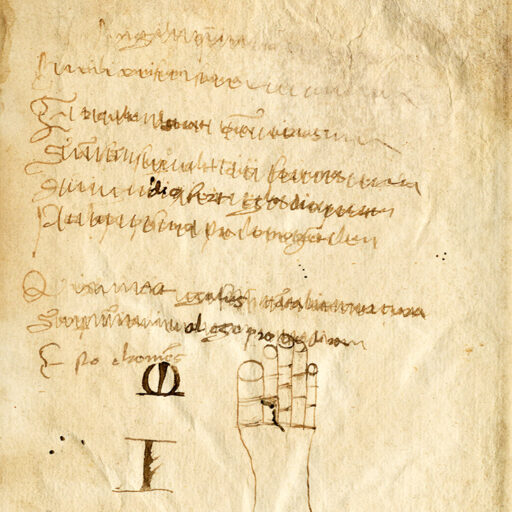

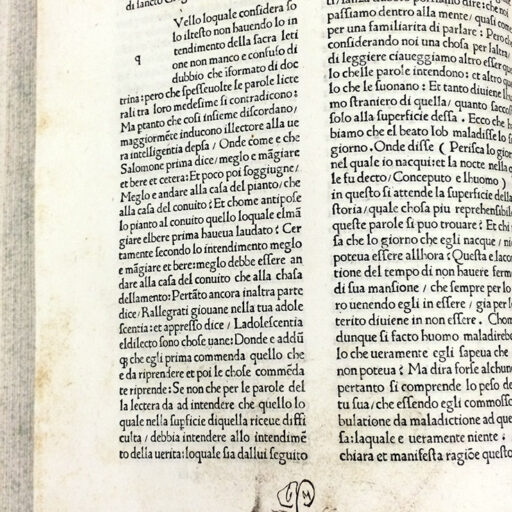

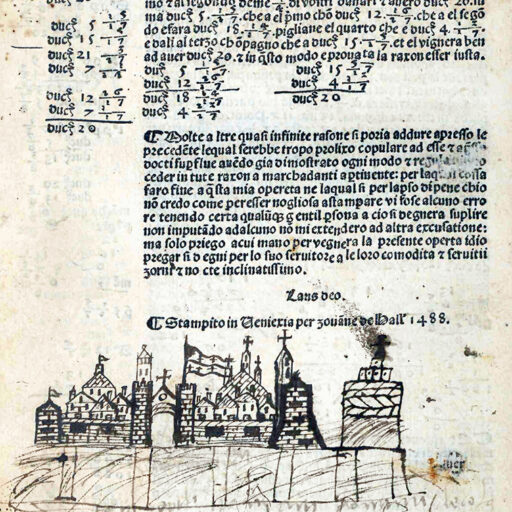

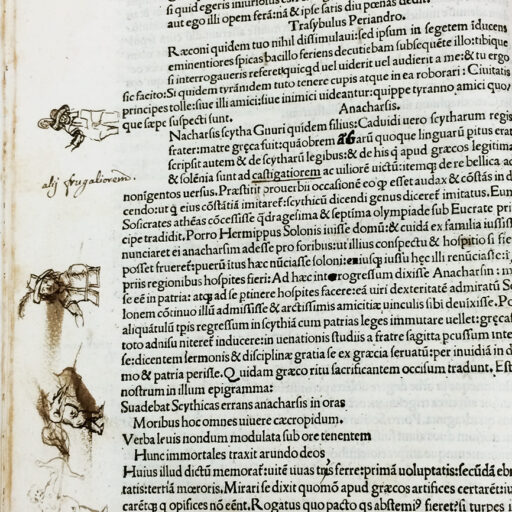

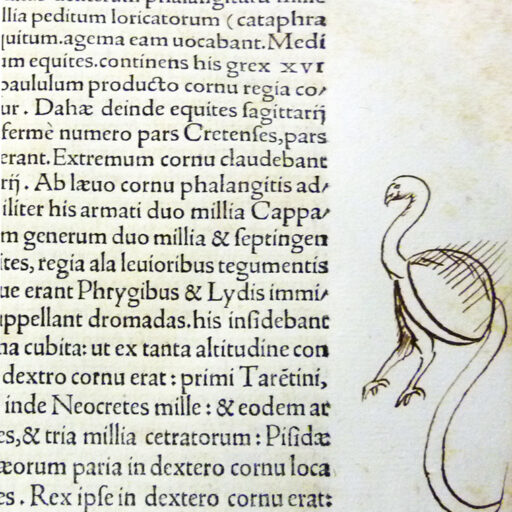

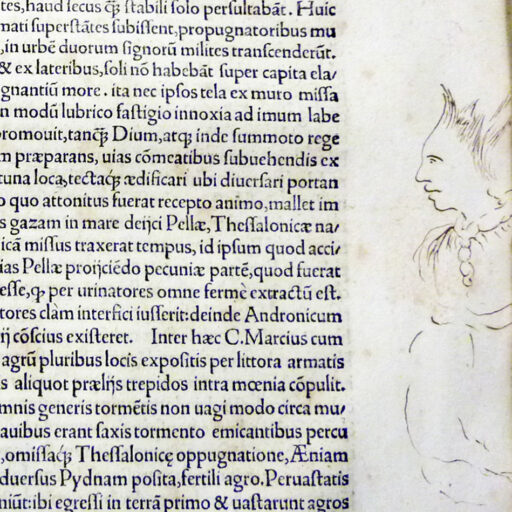

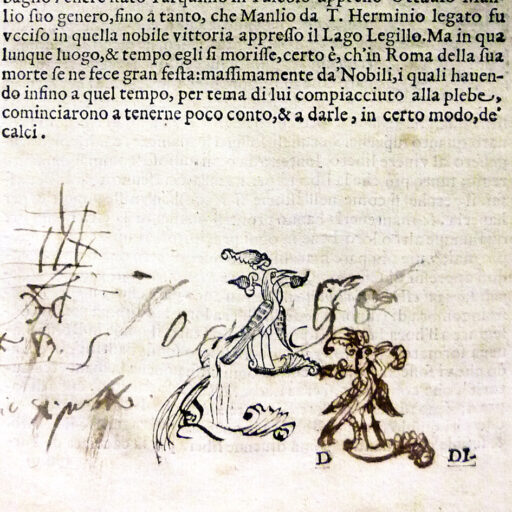

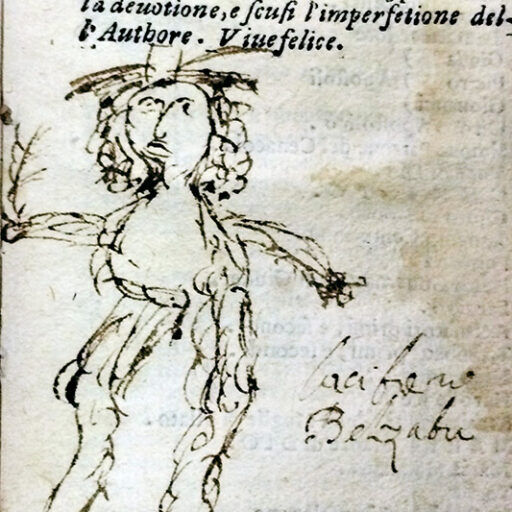

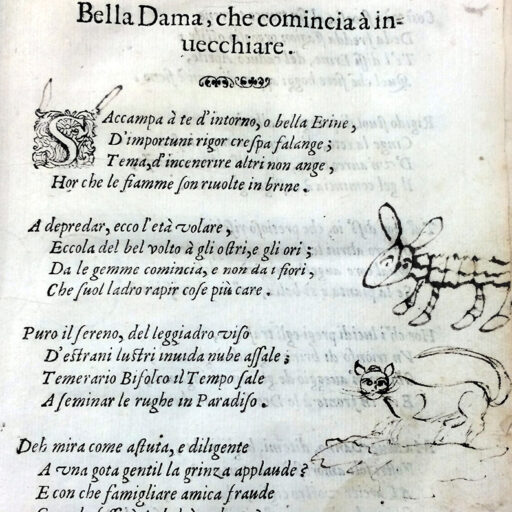

Tra queste tracce compaiono, forse meno interessanti, ma certo più curiosi, anche gli scarabocchi che ammiccano dalle austere carte dei codici e degli incunaboli per ricordarci come in ogni tempo si siano cercate pause e distrazioni dalla fatica dello studio o dalla noia della lettura. Si affacciano dagli spazi lasciati vuoti dallo specchio della scrittura o della stampa: soprattutto dai bordi bianchi delle pagine, ma anche dalle carte di guardia, poste all’inizio e alla fine del volume a protezione del testo, oppure dalle stesse copertine.

Possono essere prove di penna, di solito lettere dell’alfabeto o ghirigori scarabocchiati per provare la qualità del taglio della penna d’oca. Ma sono anche schizzi e disegnini tracciati sovrappensiero, piccoli diversivi con cui si cerca, nel passato come oggi, di riprendere la concentrazione. Motivi geometrici o vegetali, figure umane, volti, pupazzi, animali, fiori, paesaggi: è vasto il repertorio dei segni che vengono delineati quasi inconsciamente, ma che sono rivelatori di uno stato d’animo o di una personalità, al punto che gli psicologi ne fanno oggetto di analisi, partendo dal presupposto che, come spiega Evi Crotti, autrice del libro I disegni dell’inconscio, “attraverso questi schizzi si sfogano le proprie emozioni e si rappresenta per immagini quello che avviene all’interno di ognuno”.

Eccone dunque una breve rassegna, tratta da manoscritti ed edizioni della Biblioteca Panizzi compresi tra il Duecento e il Seicento.