altre zone d’italia

le antiche legature di pregio . il cinquecento

ALTRE ZONE D’ITALIA

INC. B 45 | INC. D 22 | INC. F 82/1-2 | 7 I 33 | 8 A 235 | 8 D 77 | 10 F 19 | 13 C 406/1-2 | 13 H 1013 | 13 K 518 | 13 K 807 | 14 D 9 | 14 D 18 | 14 F 13 | 15 E 149 | 15 F 218 | 15 F 241 | 15 H 722 | 15 H 913 | 15 I 16 | 15 I 319 | 16 A 538 | 16 B 7 | 16 B 495 | 16 D 645 | 16 G 122 | 16 H 125 | 17 C 135 | 17 C 252 | 17 C 414 | 17 E 175 | 17 E 316 | 17 H 42-43 | Mss. Regg. C 443 | Mss. Turri F 13 | Mss. Turri F 35 | Mss. Vari B 115 | Ed. Ald. C 21 | Ed. Ald. C 52 | Ed. Ald. D 6 | Ed. Ald. D 15 | Ed. Ald. D 30 | Ed. Ald. E 31 | Ed. Ald. E 34 | Ed. Ald. F 20 | Ed. Ald. F 34 | Ed. Ald. G 29

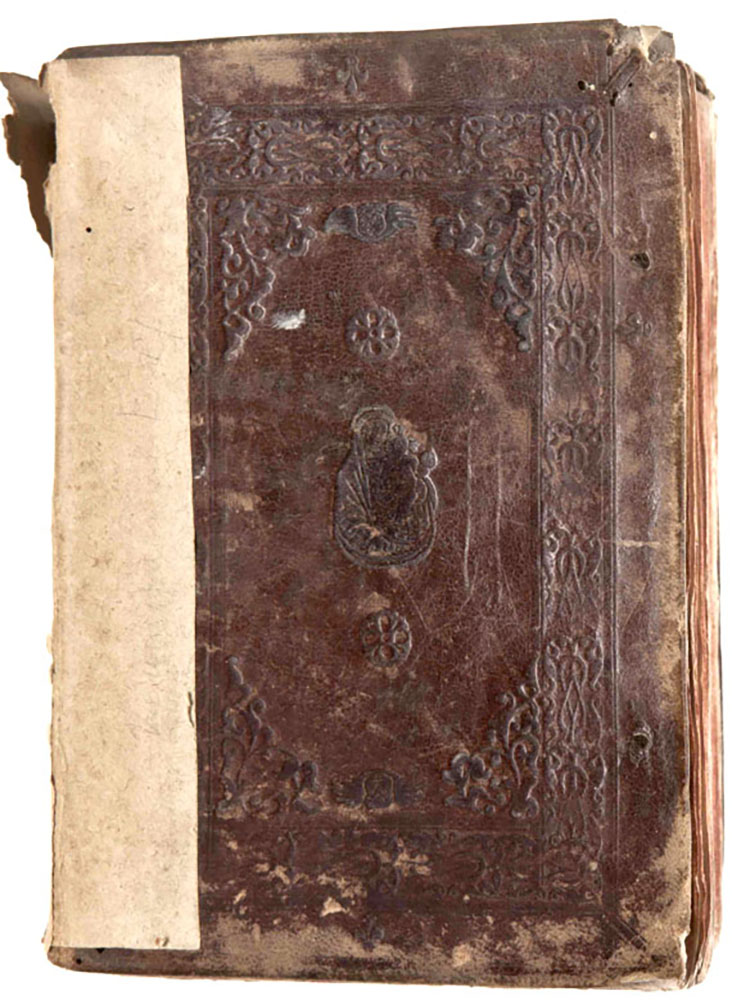

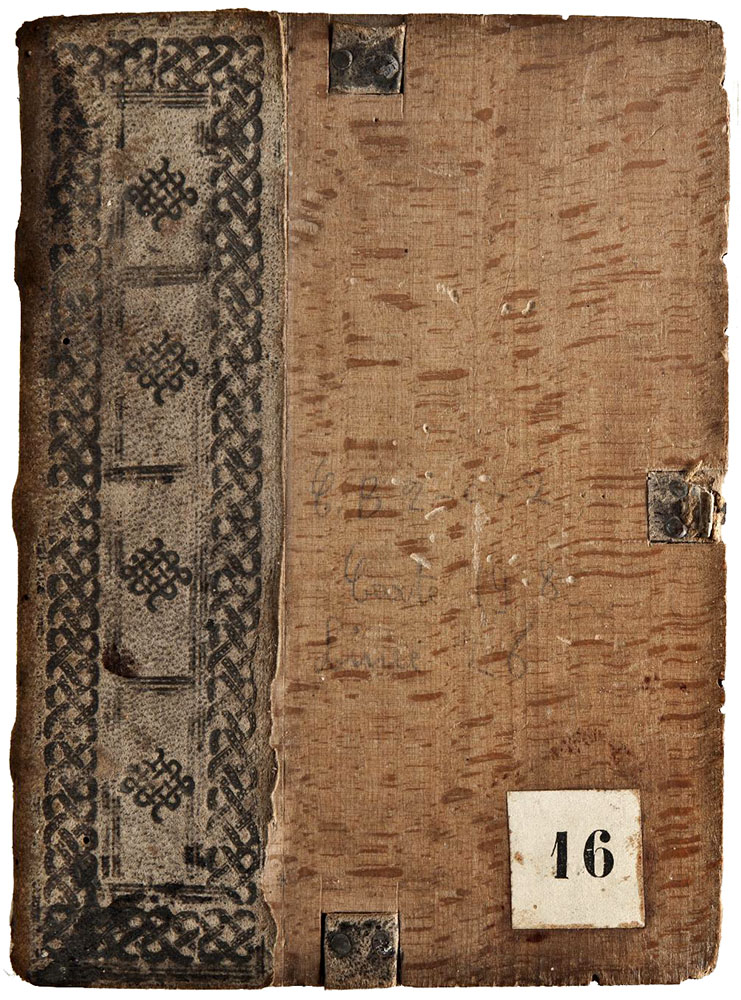

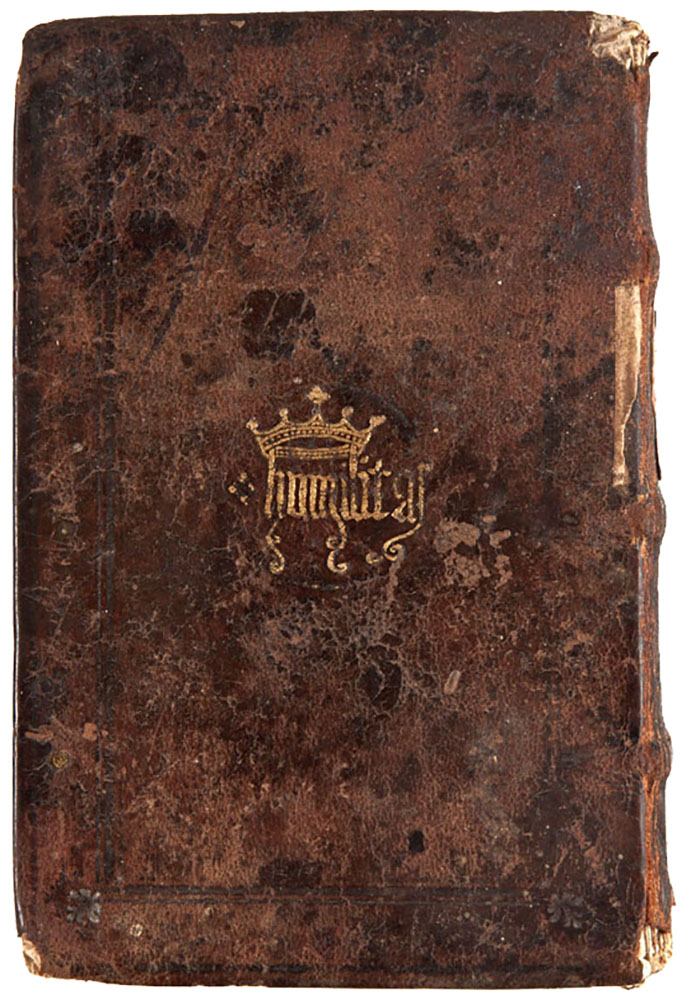

INC. B 45

Avicenna. Metaphysica [in latino], cur. Francesco da Macerata e Antonio Fracanzani. Venezia, Bernardino Vitali, ed. Girolamo Duranti, 26 marzo 1495. f°.

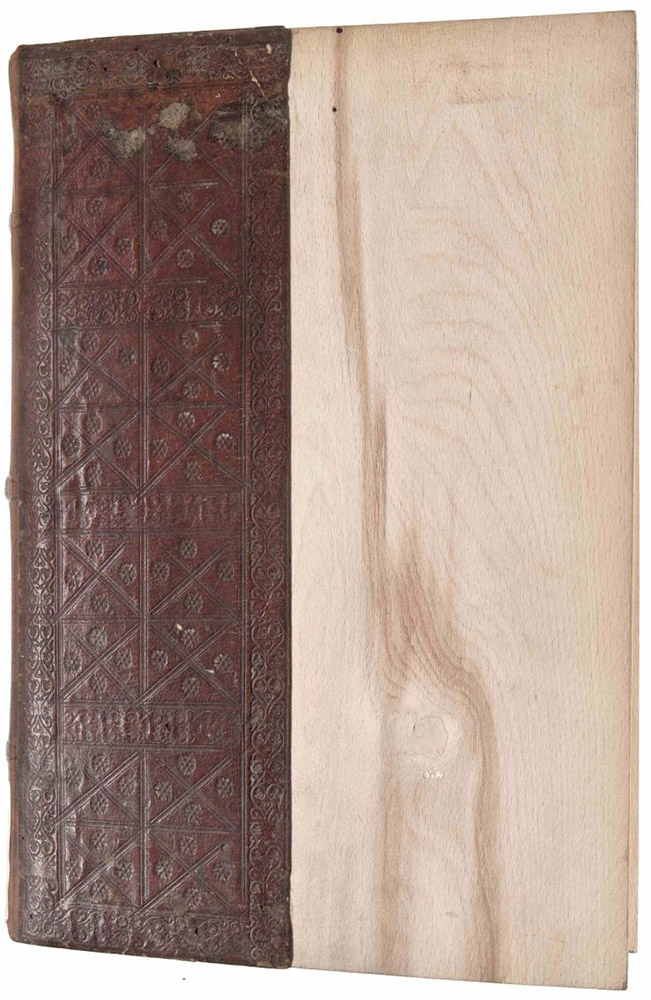

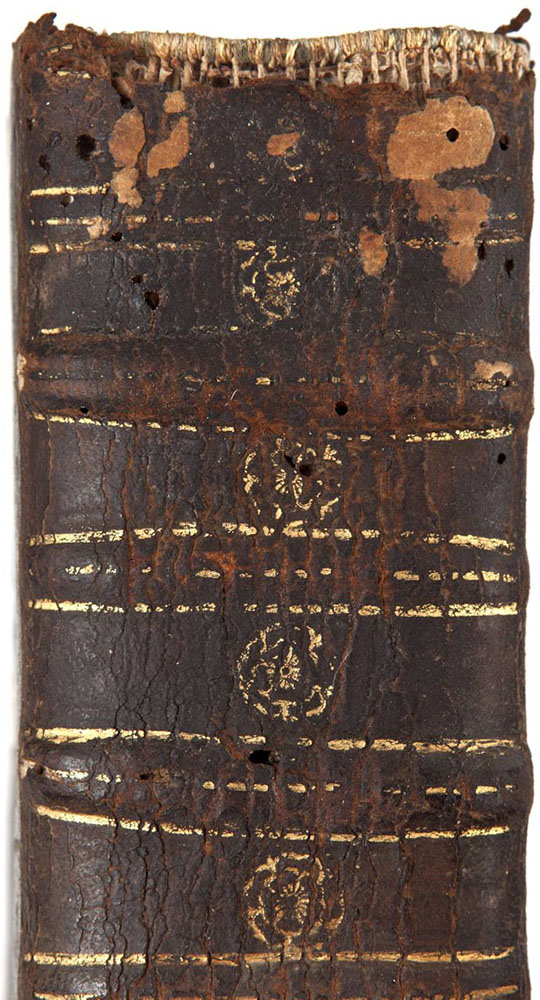

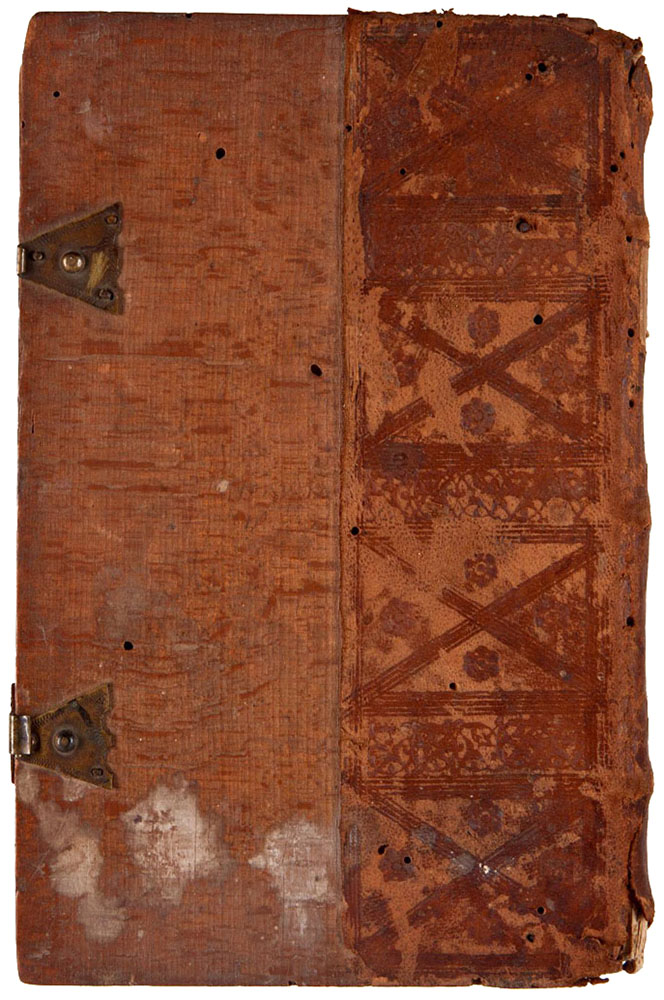

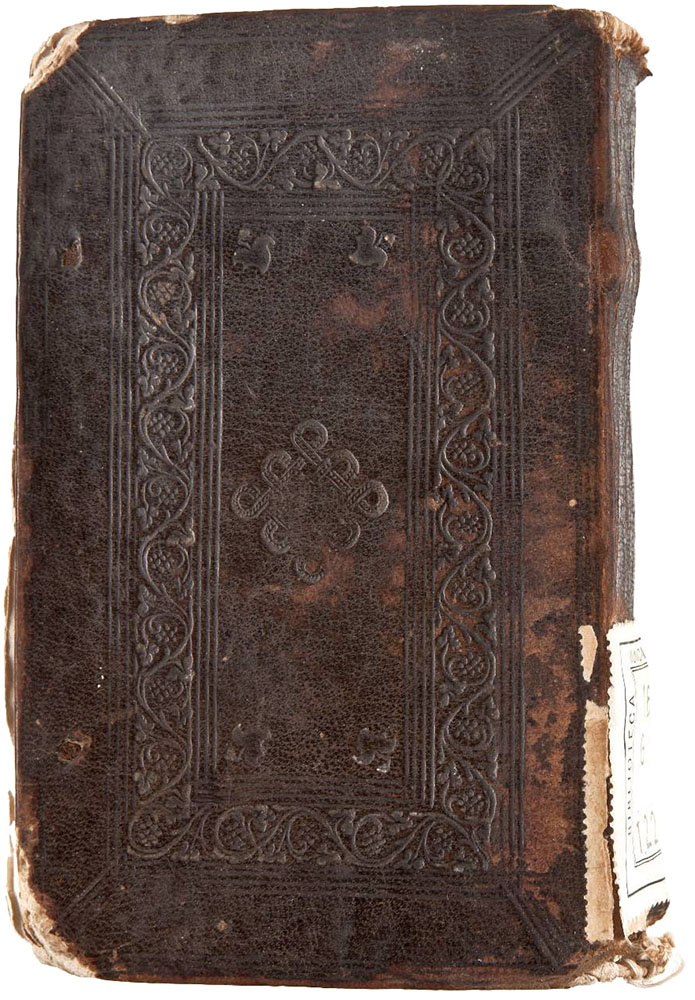

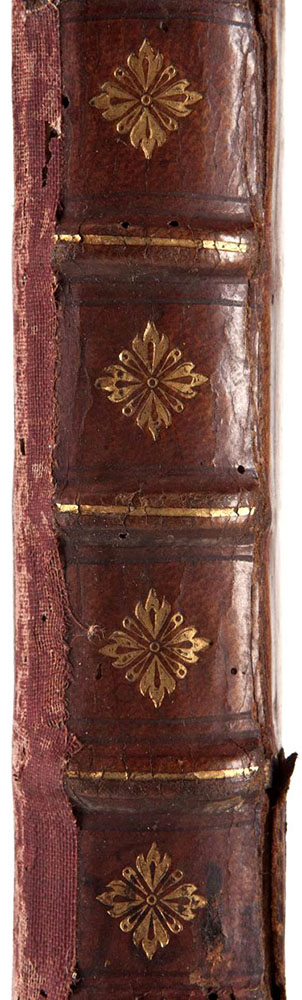

Banda di cuoio di capra bruno su assi lignee rifatte decorato a secco. Cornice caratterizzata da meandri. Quattro scompartimenti, ciascuno munito di quattro quadrangoli caratterizzati da una coppia di filetti incrociati e da otto rosette dalle estremità a femore. Cucitura su tre nervi. Tagli rustici, al piede iscrizione ms. di mano antica: “D. THOMAE IN METAPH.”. Stato di conservazione: discreto. Volume restaurato.

Il cuoio bruno, la cornice a meandri1, le rosette dalle estremità a femore2, consentono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale, forse a Bologna (?).

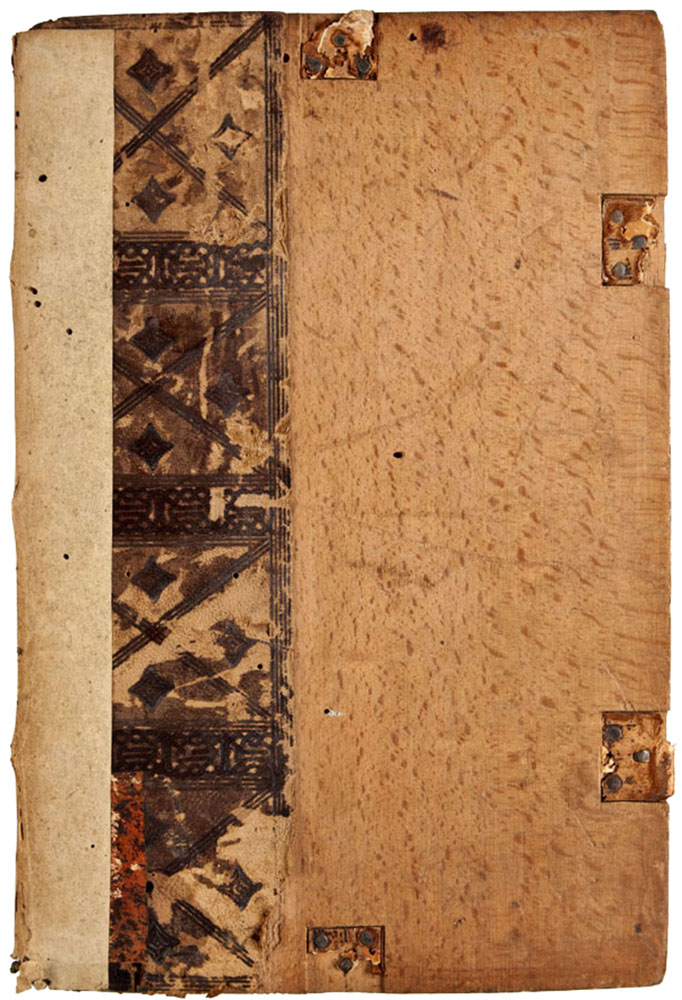

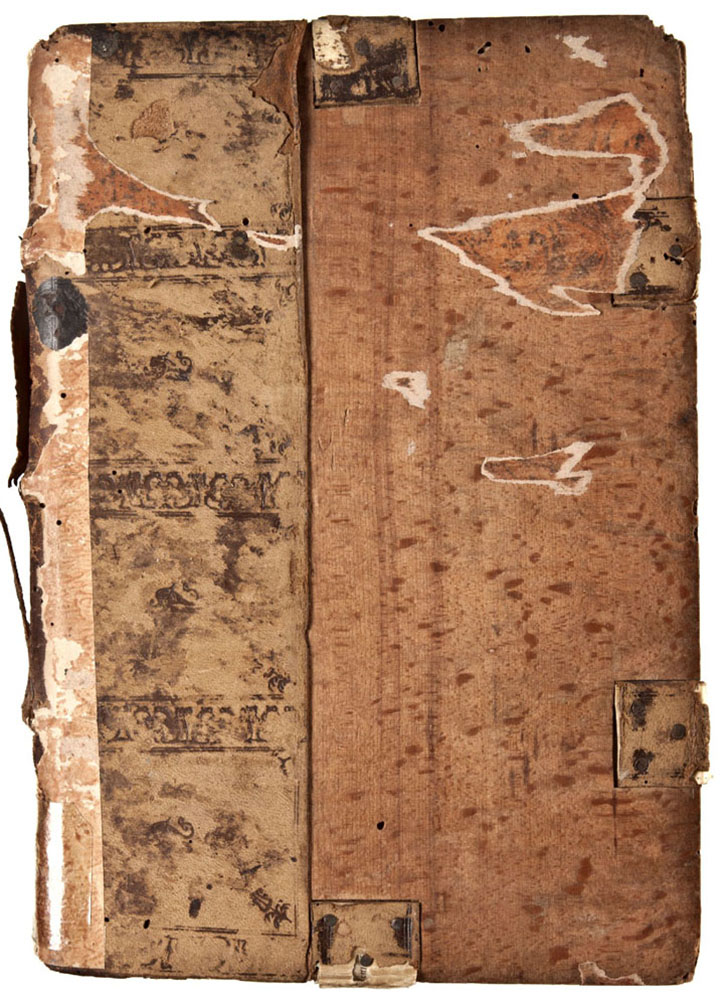

INC. D 22

Merula, Giorgio. De antiquitate Vicecomitum. [Milano, Alessandro Minuziano, c. dicembre 1499 – 1500]. Registrato anche come: [Guillaume Le Signerre] e come: [non prima del 1500]. f°.

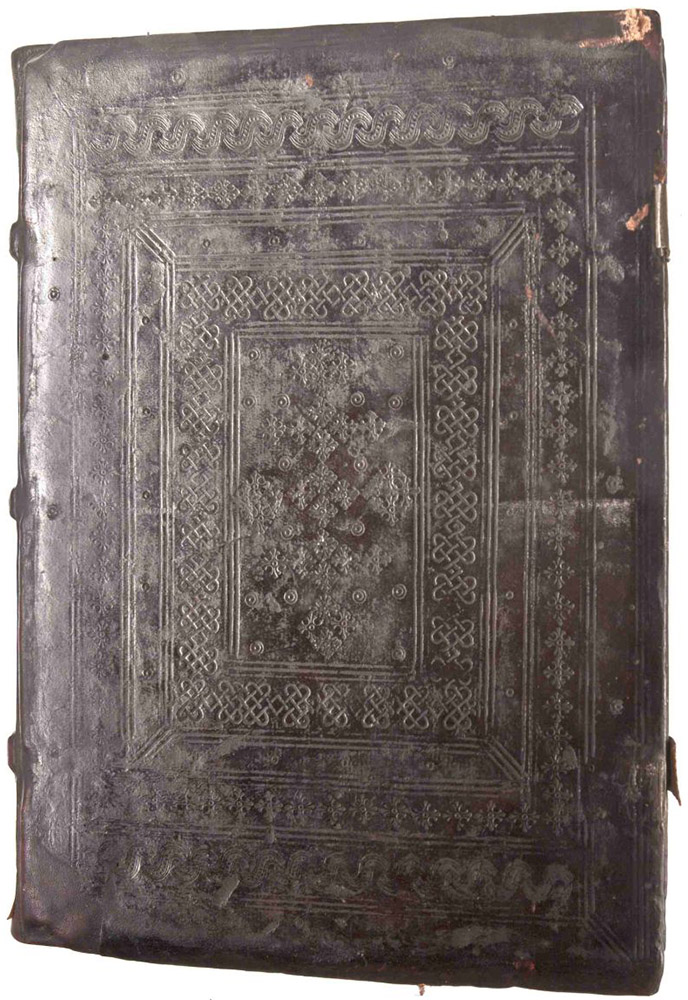

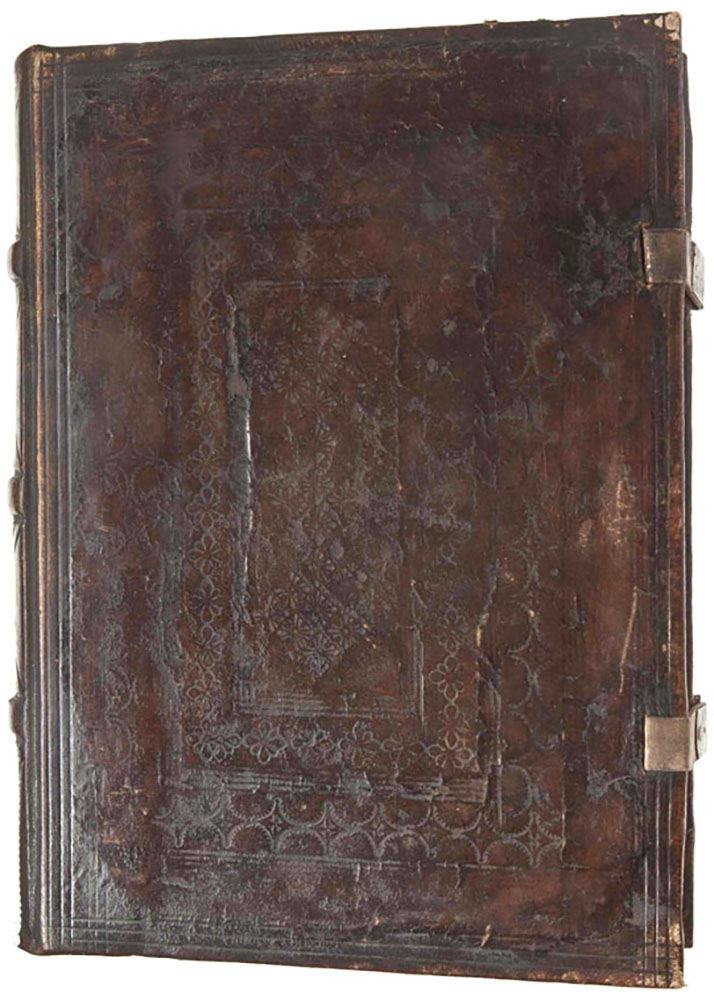

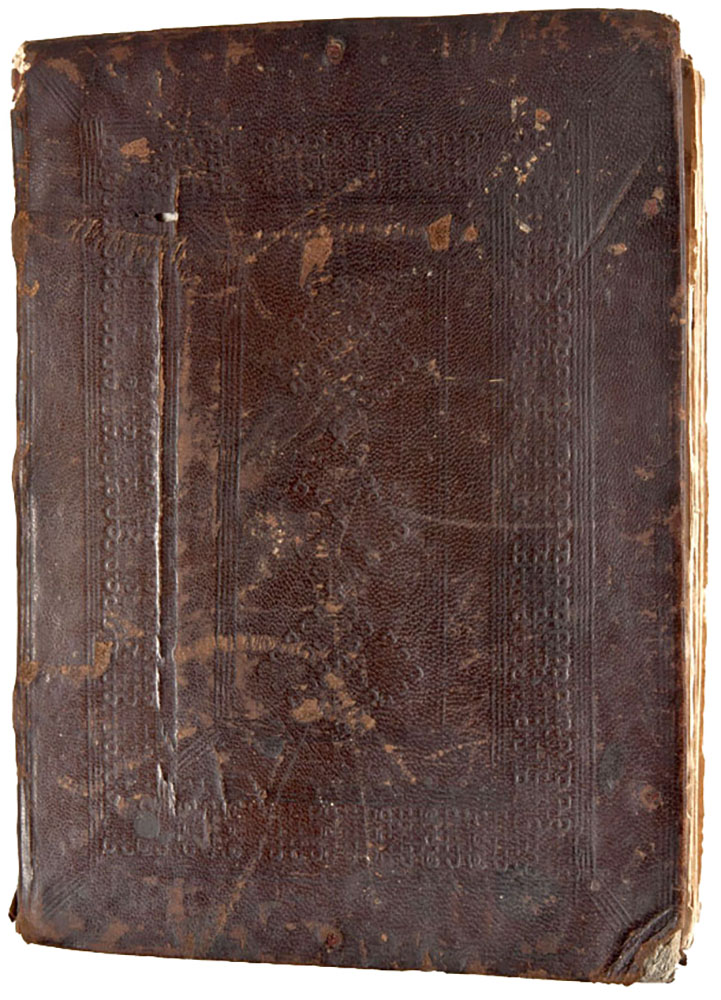

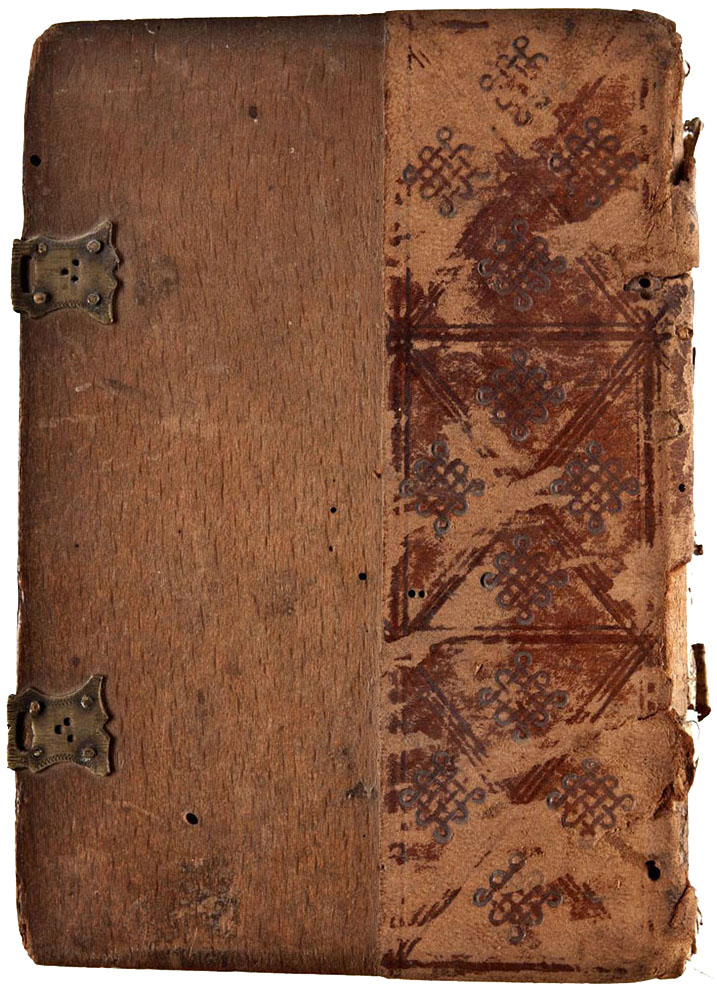

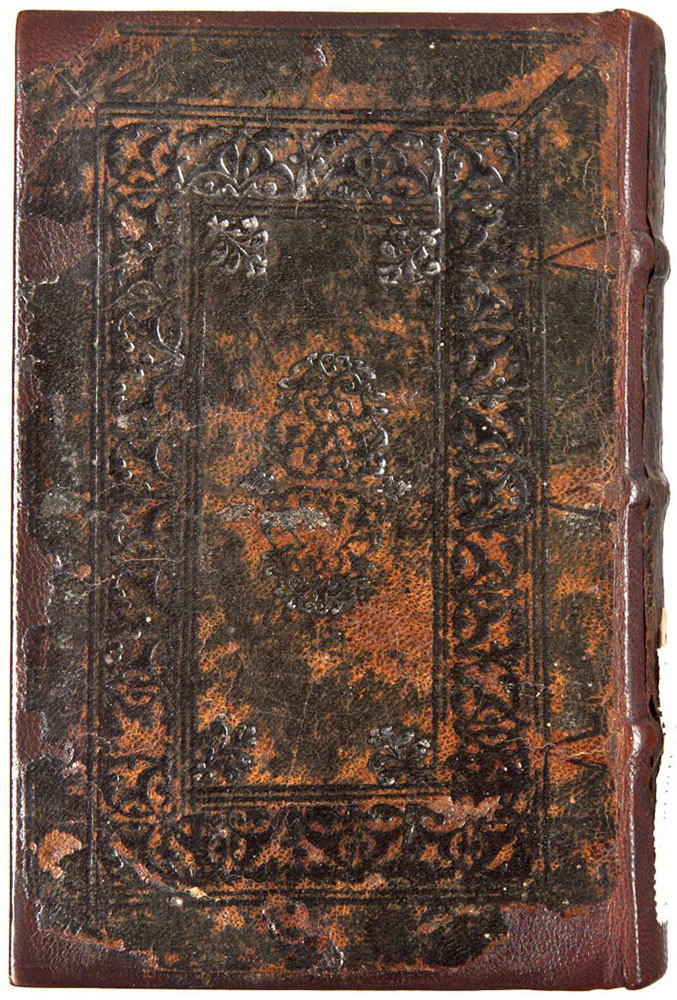

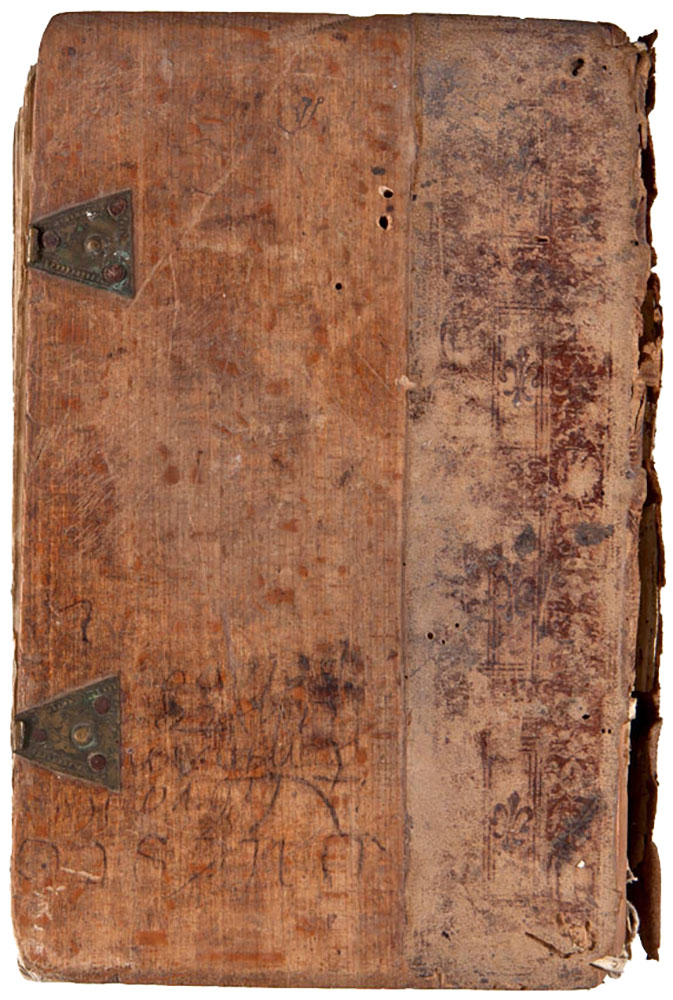

Legatura su assi alla quale sono stati applicati i piatti di una coperta in cuoio testa di moro su assi lignee decorato a secco. Cornici caratterizzate da occhi di dado, serpentine cordonate fogliami quadrilobati, cordami, motivi in parte ripetuti nello specchio. Tracce di un paio di fermagli. Cucitura su tre nervi. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura scomparso lungo il dorso. Fiore in parte scomparso, specie sul piatto posteriore. Volume restaurato.

I fogliami quadrilobati1 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale2.

INC. F 82/1-2

Francescani. Minorica elucidativa, cur. Nicolaus de Lovanio. Paris, [Etienne Jehannot], ed. Jean Petit, “22 marzo 1499” [c. 1502]. Registrato anche come: [Jean Poitevin] 8°; Cruz, Pedro de. Preclarissimum opus Antiminorica vocatum. Venetijs, per Simonem de Luere, nomine Jordani de Dinslaken, 25 jun. 1505. 8°.

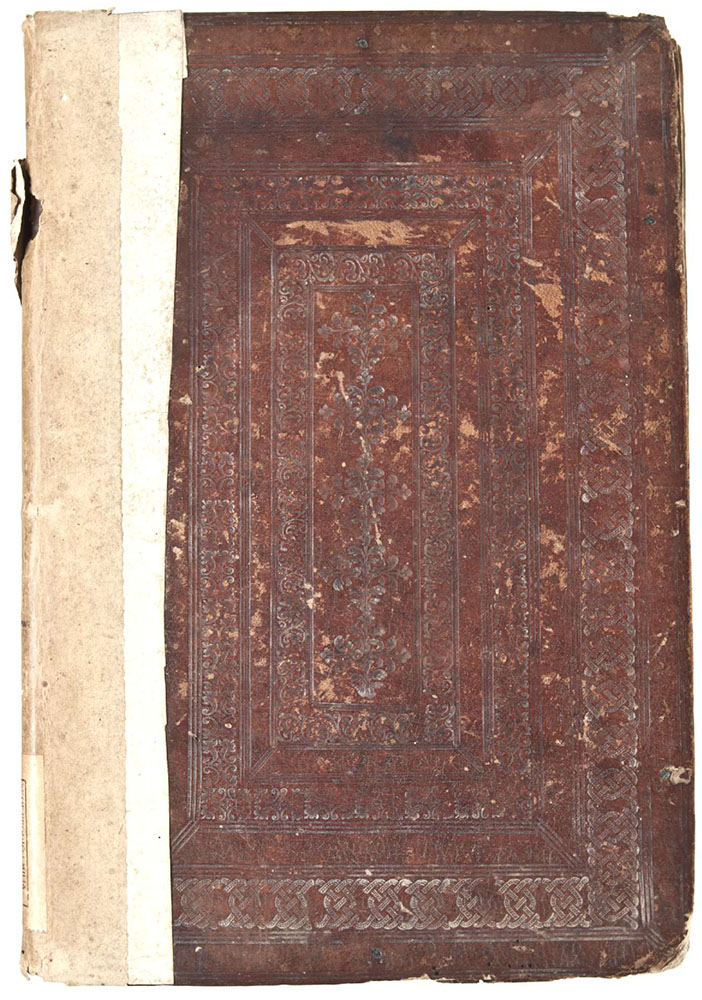

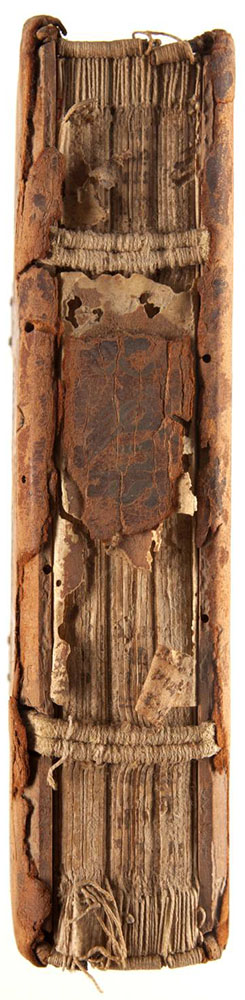

Legatura su assi alla quale sono stati applicati i piatti di una coperta in cuoio marrone rossiccio decorato a secco. Cornice caratterizzata da cordami Specchio provvisto di una cartella circolare munita della scritta “yhs” entro due nodi su base quadrata. Tracce di quattro fermagli. Scompartimenti del dorso muniti di due filetti incrociati. Cucitura su due nervi. Tagli con tracce di colorazione in rosso. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura originale scomparso lungo il dorso. Volume restaurato.

Il decoro della cornice1 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale. Caratteristica per il periodo la cartella invocatoria “yhs” su base circolare2, rettangolare nel secolo precedente3.

Impresso in lettere gotiche minuscole, “yhs” è inscritto in un cerchio raggiante; l’abbreviazione sulla h è disposta in modo da tagliarne l’asta, creando così l’effetto della croce: si ritrova in numerose coperte tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. Questa forma grafica, introdotta da san Bernardino da Siena, fu adottata dai francescani suoi seguaci, che la dipingevano e scolpivano ovunque, perfino su manufatti minori, come i fermagli.

Il simbolo “yhs” in lettere gotiche, non raggiato, è stato pure utilizzato in legature tedesche tardogotiche, come dimostra la raccolta di impronte oggi custodita presso la Biblioteca Nazionale di Berlino, Preussischer Kulturbesitz. Il trigramma “yhs” in lettere capitali, raggiato, compare infine nel secolo XIX come simbolo massonico. Esso non va confuso con il simbolo della Compagnia di Gesù, che reca, sopra e sotto la lettera “H”, rispettivamente una croce e i chiodi della Passione.

7 I 33

Della Valle, Battista. Vallo libro continente appertenentie ad capitanii. Venetia, [Gregorio De Gregori?], 11 mar. 1524. 8°, [8], 72 c. ill.

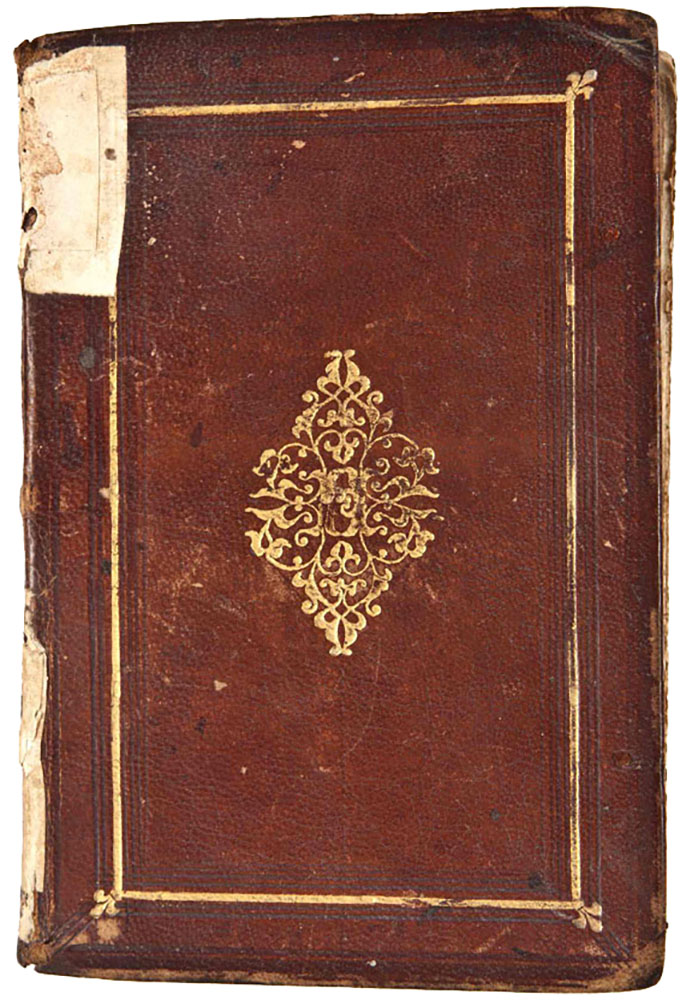

Il decoro ad arabeschi1 e i quarti d’angolo2 di gusto orientaleggiante suggeriscono di attribuire la legatura al secondo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale.

8 A 235

Arte dei mercanti, drappieri e lanaioli, Reggio Emilia. [Statuti & ordini de la universitade & arte di mercadanti, draperi & lanari]. Regio, per Dionysio di Bertochi, 1502. 4°, [30] c.

Banda in cuoio nocciola di restauro su assi lignee (faggio). Tracce di un fermaglio costituito dal lacerto di una bindella in cuoio dall’anima in pelle allumata, inserito entro un’apposita sede sul piatto anteriore, assicurato con tre chiodi in ottone a stella e dall’impronta di una contrograffa pentalobata fissata con tre chiodi. Cucitura su tre nervi. Stato di conservazione: mediocre. Dorso rifatto. Volume restaurato.

La contrograffa pentalobata1 e le note tipografiche consentono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI eseguita in Italia.

8 D 77

Quaglia, Giovanni Genesio. Liber de civitate Christi. Regii, per Ugonem de Rugeriis, 22 ian. 1501. 4°, [198] c.

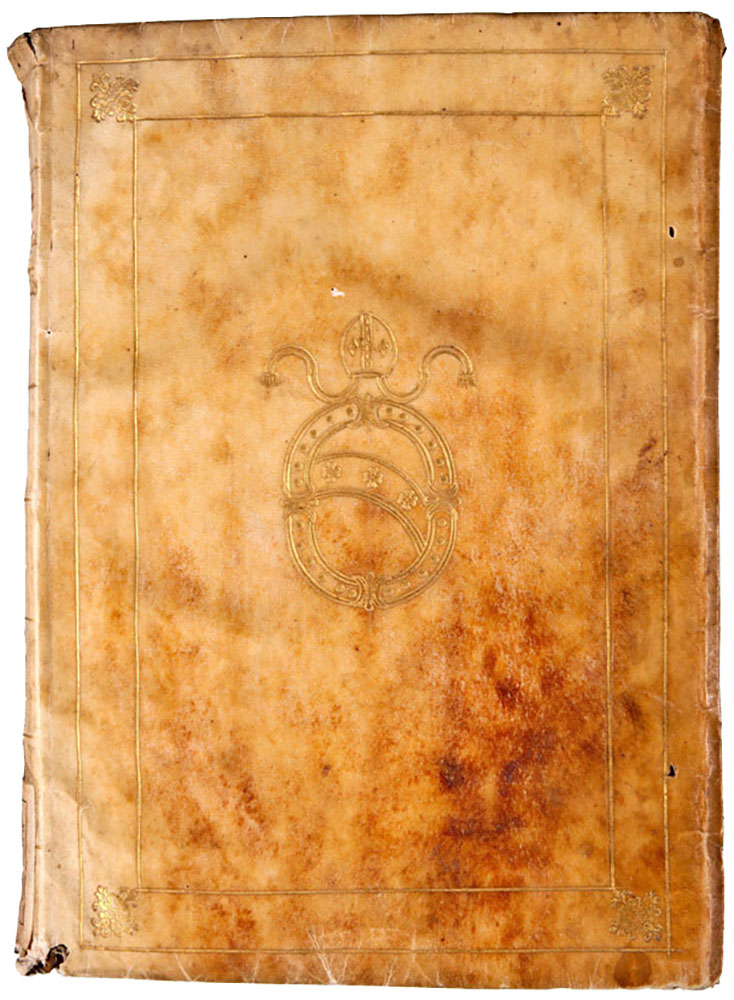

Lembo in pergamena su assi lignee. Tracce di un fermaglio costituito dall’impronta di una contrograffa a trapezio e lanceolata, rispettivamente collocate sul piatto anteriore e posteriore. Cucitura su due nervi. Tagli rustici, in testa e al piede due iscrizioni mss. di mano antica, rispettivamente: “Io. Genesius d(e) civit(at)e Chri (sti)” e “Civitate Christi”. Stato di conservazione: mediocre. Dorso rifatto, in fase di distacco in testa.

L’impronta della contrograffa a trapezio sul piatto anteriore e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura al secolo XVI eseguita in Italia.

I supporti apparentemente muniti della traccia di una contrograffa1 sembrano indicare il riutilizzo di uno dei due supporti se non di entrambi in occasione del restauro, e comunque la loro inversione considerato il verso di aggancio sul quadrante posteriore per le legature italiane.

10 F 19

Quaglia, Giovanni Genesio. Liber de civitate Christi. Regii, per Ugonem de Rugeriis, 22 ian. 1501. 4°, [198] c.

13 C 406/1-2

Pseudo-Dionysius. Caelestis hierarchia, ecclesiastica hierarchia [et alia]. In civitate Venetiarum, per Ioannem Tacuinum de Tridino, 21 nov. 1502. fol., [6], CXXXXIII, [1] c. Flaudino, Ambrosio. De animorum immortalitate. Mantuae, s.t., 30 mar. 1519. fol., [98] c.

Le losanghe dal margine dentellato1 e le note tipografiche suggeriscono di assegnare la legatura alla prima metà del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale2.

13 H 1013

Spagnoli, Giovanni Battista. Fastorum libri duodecim [et alia]. Argentorati, ex aedibus Schurerianis, aug. 1518. 4°, [164] c.

Il fregio su base circolare1 e le note tipografiche consentono di assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Bergamo2. La contrograffa pentalobata3 ne conforta l’origine italiana.

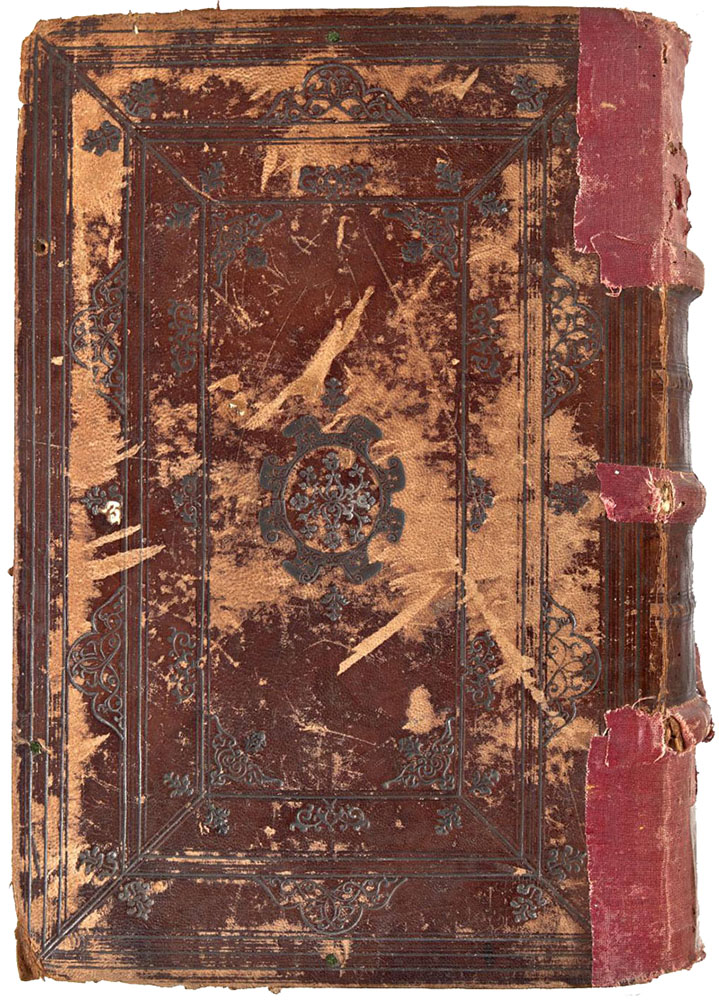

13 K 518

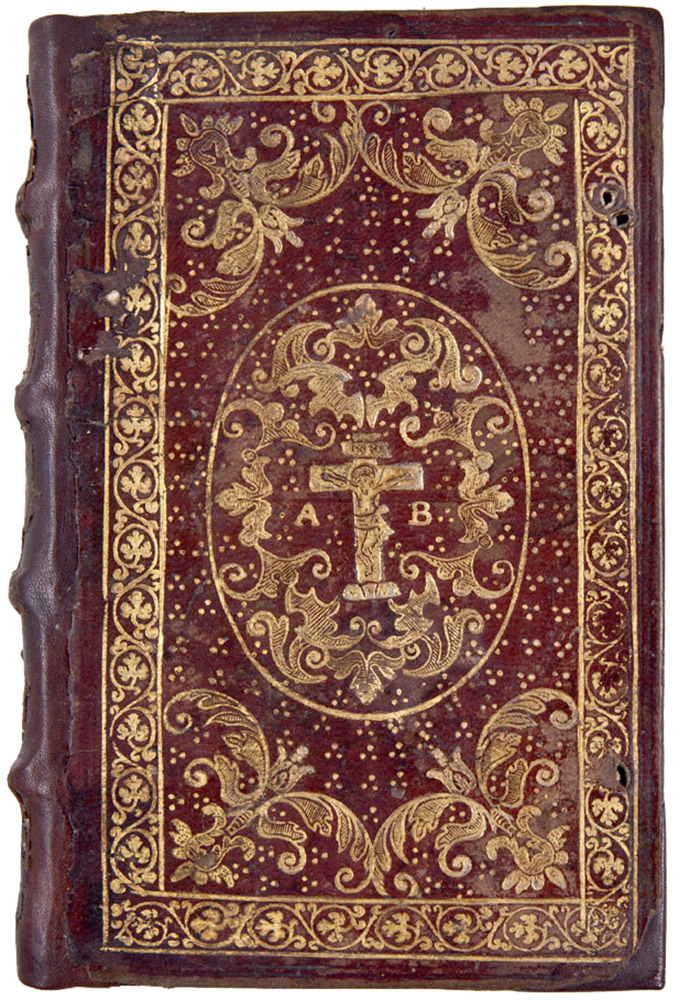

Negri, Angelica Paola Antonia. Lettere spirituali. Vita della medesima raccolta da Gio. Battista Fontana de’ Conti. Romae, in aedib. Populi Romani, 1576. 8°, [32], 112, 629, [11] p.

Il decoro della cornice1 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Roma. Tra i fregi utilizzati nella cartella centrale, due coppie di fregi fogliati azzurrati che ricordano quelli a pipistrello2 (bat tools), pure utilizzati dall’ignoto legatore veneziano Meister der ovalen Mitte3 (Maestro dell’ovale centrale). Di gusto transalpino il seminato di cerchielli accorpati4.

13 K 807

Dionysius Carthusianus. Summae fidei orthodoxae tomus primus [-secundus]. Venetiis, ex Unitorum Societate, 1585. 8°, 2 v. in 1.

|

|

Le doppie rosette gotiche pentalobate1, malgrado il gusto veneziano dei vasi fioriti e fogliati2, congiuntamente alle note tipografiche, consigliano di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Roma.

I tre nervi alternati a quattro apparenti costituiscono una caratteristica delle legature rinascimentali italiane3 (cfr. Ed. Ald. D 34).

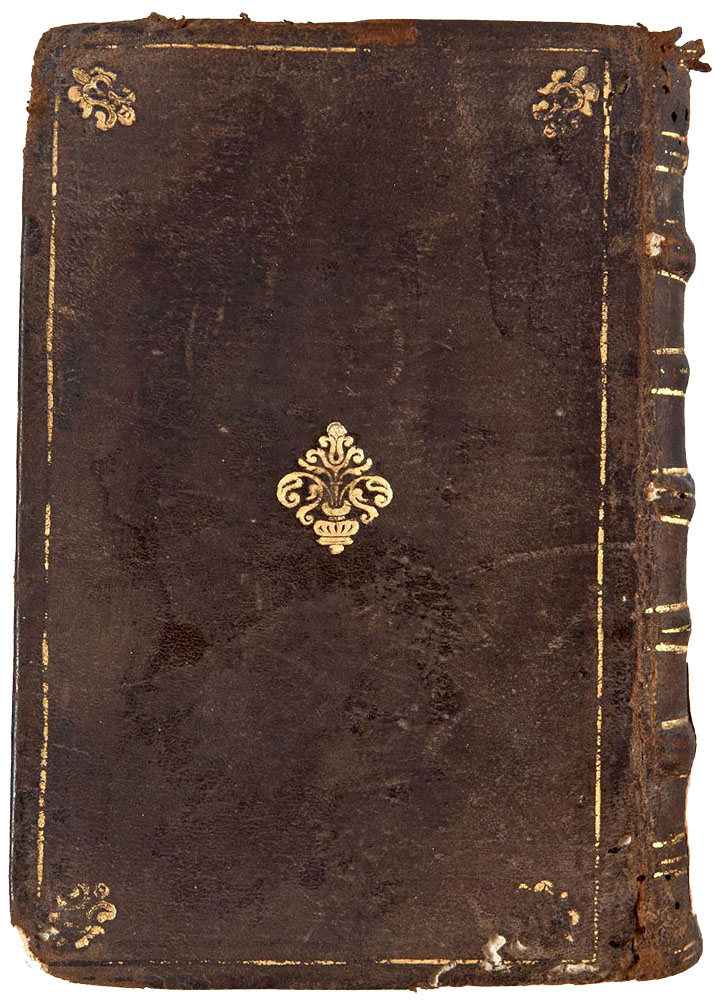

14 D 9

Pius V, papa. Extensio, ampliatio nova concessio, et confirmatio privilegiorum in sacros ordines et congregationes claustrales. Romae, apud haeredes Antonij Bladi, 1567. 4°, [12] c.

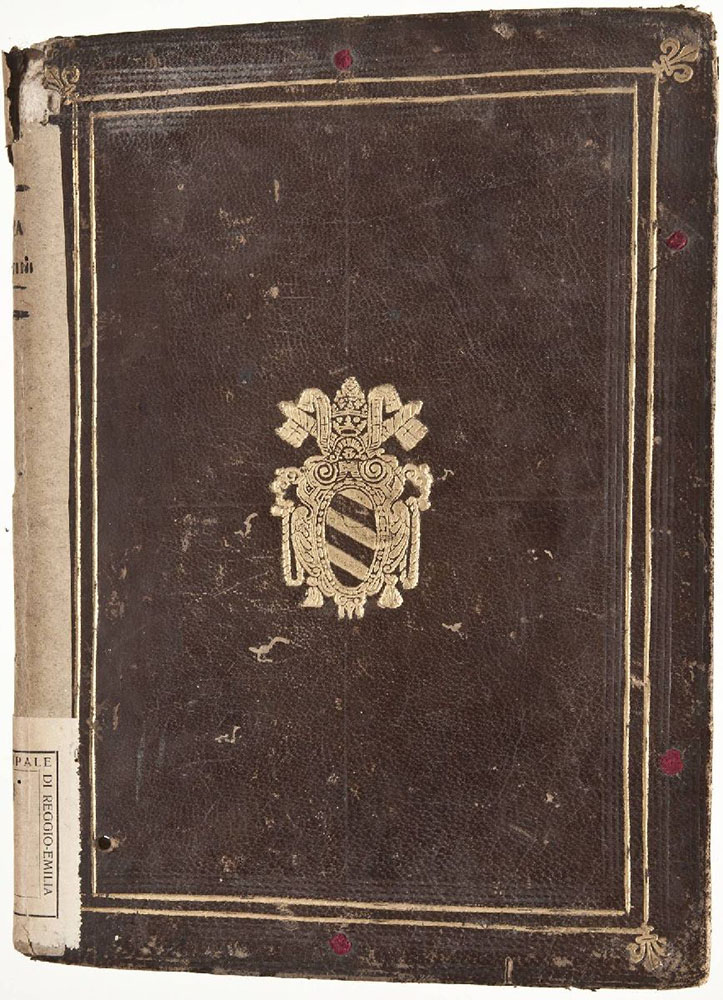

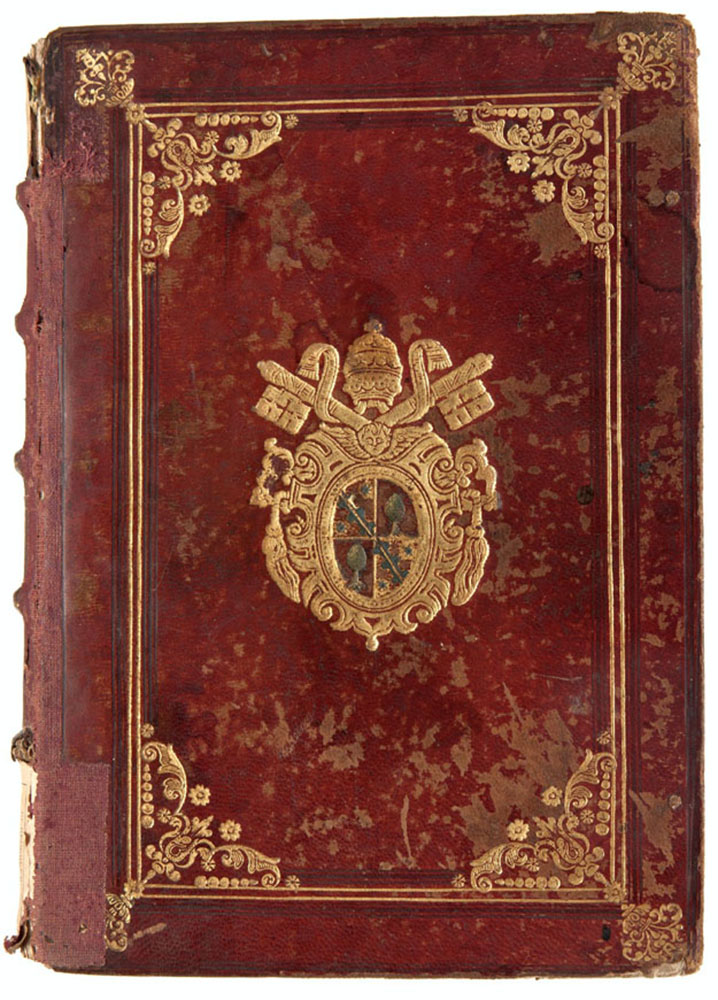

|

|

I gigli1, lo stemma del pontefice2 e le note tipografiche assegnano la legatura al terzo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Roma.

La placca munita delle armi papali tiara e delle chiavi incrociate, probabilmente proprietà della legatoria vaticana, compare in altre legature3 realizzate per Pio V del quale sono noti manufatti muniti di una diversa piastra4. Lo stemma sul piatto posteriore5 è riferibile al cardinale Flavio Fulvio Orsini6, creato cardinale da Pio IV il 12 marzo 1563, scomparso il 16 maggio 1581.

14 D 18

Mazzolini, Silvestro. Opere vulgare. Bologna, per Benedecto di Hectore, 1501. 4°, [188] c.

Le losanghe dal margine dentellato1 e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale.

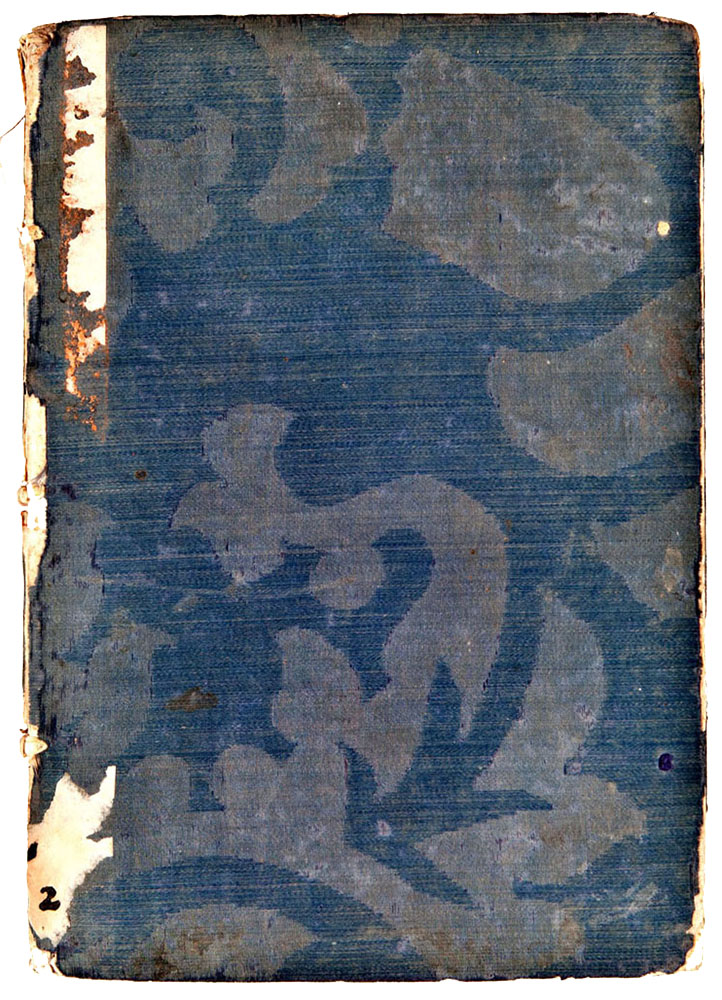

14 F 13

Caterina da Siena, santa. Dialogo de la divina providentia. Venetia, per Cesaro Arrivabeno, 1517. 8°, [32], CCXIII, [15] c.

La Madonna e il Bambino collocati su un crescente1 suggeriscono di attribuire la legatura alla seconda metà del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale2.

Apprezzabile la diffusione del genere di cornice3 segnalata in legature rinascimentali spagnole4.

15 E 149

Manfredi, Girolamo. Practicarum conclusionum super attentatis appellatione pendente liber secundus. Bononiae, ex typographia Ioannis Rubei, 1563. 4°, [8], 90, [30] p.

Le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al secolo XVI, verosimilmente eseguita in Italia. Secondo le aspettative il fiore del materiale di copertura parzialmente svanito lungo le aree di maggiori sollecitazioni: i bordi dei piatti e il dorso.

La stoffa (cfr. 15 H 913) nelle sue varietà (velluto, seta, damasco, tela di cotone) è materiale che ben si presta a ricoprire i libri. In Italia, e particolarmente nel tardo Medioevo, legature in tessuto furono eseguite a Roma, Firenze, Ferrara, Urbino; notizie sull’esistenza di questi antichi manufatti vanno però ricercate in documenti d’archivio, in quanto pochi esemplari sono scampati all’usura del tempo.

Seta e velluto si riscontrano come tessuti di fondo nelle legature a ricamo: queste, già note dal Medioevo, sono state eseguite sino a tutto l’Ottocento. Nel XVIII e XIX secolo furono impiegati quali tessuti di pregio, nelle fodere, il damasco (costituito da filati di seta di diversi colori in cui il disegno, per lo più a fiorami, risalta sul fondo per contrasto di lucentezza), il “moire” (tessuto di seta a riflessi marezzati ondulati), il tabis (tessuto di seta a onde marezzata), il raso (tessuto di seta di particolare brillantezza) e il taffettà (tessuto di seta compatto, liscio e uniforme).

I colori di questi tessuti spaziano in genere dal nocciola allo spumante, dal rosa antico al rosa pesca, non sempre armonizzati con quelli delle coperte. L’utilizzo dei tessuti richiedeva una grande accuratezza nella loro manipolazione, sia per non macchiarli sia per farli aderire correttamente senza far trasudare l’adesivo. Prima di essere applicati, i tessuti erano stirati a caldo. Potevano anche ricevere decorazioni in oro. Fu alla fine del XVIII secolo che, in seguito a difficoltà di approvvigionamento del cuoio, si iniziò a impiegare l’economica tela nelle mezze legature e nelle legature editoriali. A questo scopo vennero prodotte numerose varietà di tela in diversi colori, lisce o a grana a imitazione dello zigrino, del marocchino o del marocchino a grana lunga. La tela assume nomi differenti in relazione ai tessuti impiegati o ad altre caratteristiche; ad esempio, la cosiddetta tela inglese è di lino a grosse fibre; la percallina, di origine francese, è di cotone, leggera, lucida, a trama fitta; la tela zigrinata ha grana sottile che imita lo zigrino e si chiama canovaccio; la tela di canapa è grossa e ruvida, la tela detta marocchino, a grana grossa, imita appunto questo tipo di cuoio.

Nella seconda metà del XIX secolo, velluto e taffettà ricoprono strenne e almanacchi, spesso riccamente dorati, e ripropongono talvolta l’antica abitudine di arricchire le legature di tessuto con metalli preziosi, completandole con placche, borchie e fermagli in argento lavorato. Molte legature editoriali di questo periodo sembrano in seta, sono invece in carta ad imitazione del tessuto. Seta e cotone nei più vari colori e, meno frequentemente, damasco e velluto sono stati usati anche per confezionare bindelle e segnalibri.

15 F 218

Ricucci, Giovanni. Prima [-secunda] pars Plyniani indicis. Viennae Pannoniae, per Hieronymum Victorem, Ioannemque Singrenium artis socios, sumptibus Leonardi & Lucae Alantseae, cal. sep. 1514. 4°, [240] c.

L’impianto ornamentale e le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale.

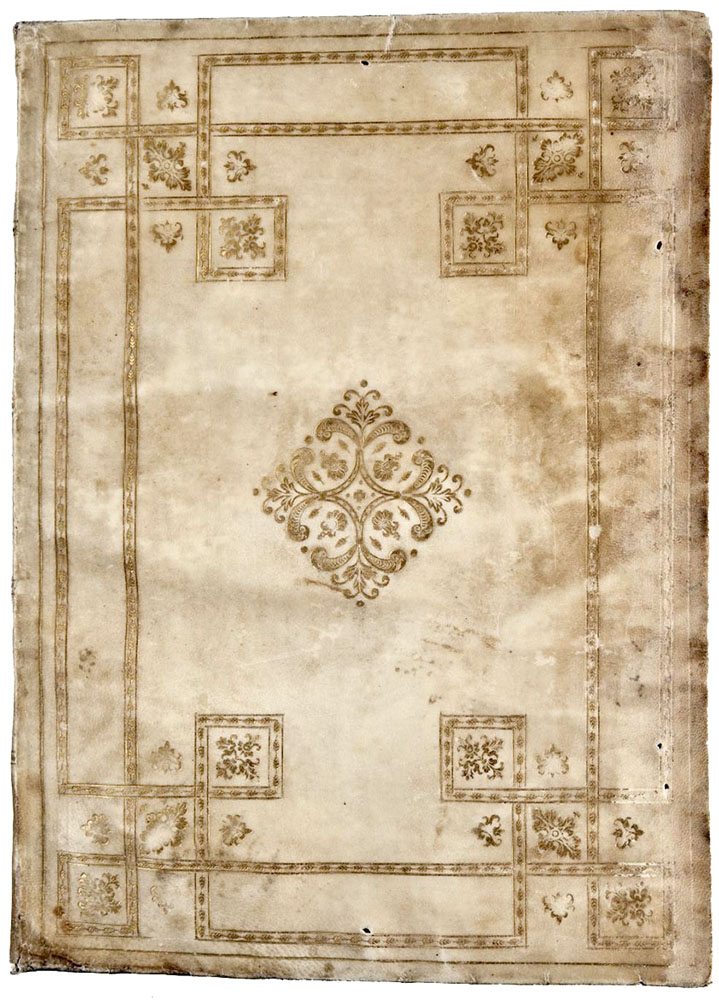

15 F 241

Francescani. Constitutiones Alexandrine. Rome, per Eucarium Silber als Franck, 6 Kal. apr. 1501. 4°, [20], XCVI c.

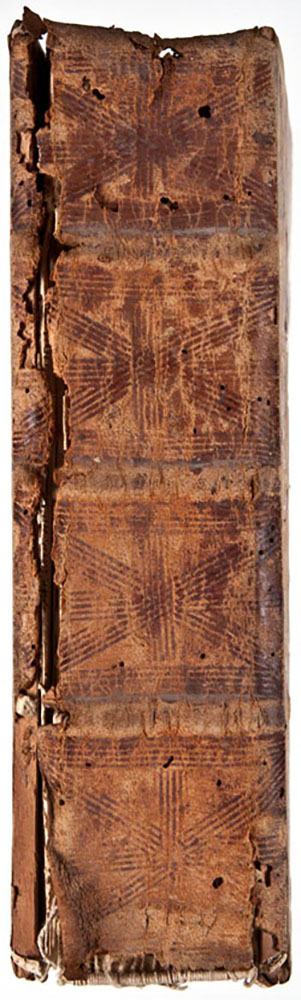

|

Malgrado lo spiccato gusto veneto1 del decoro, le note tipografiche suggeriscono di attribuire la legatura al primo quarto del secolo XVI verosimilmente eseguita a Roma, città in cui lo smercio di libri era apparentemente assorbito localmente, stante l’importante domanda proveniente dalla nobiltà e dalla corte papale. Il genere di contrograffe2 tra l’altro, ne attesta l’origine italiana. Il taglio di gola inchiostrato3 suggerisce la collocazione del volume a piatto nella teca.

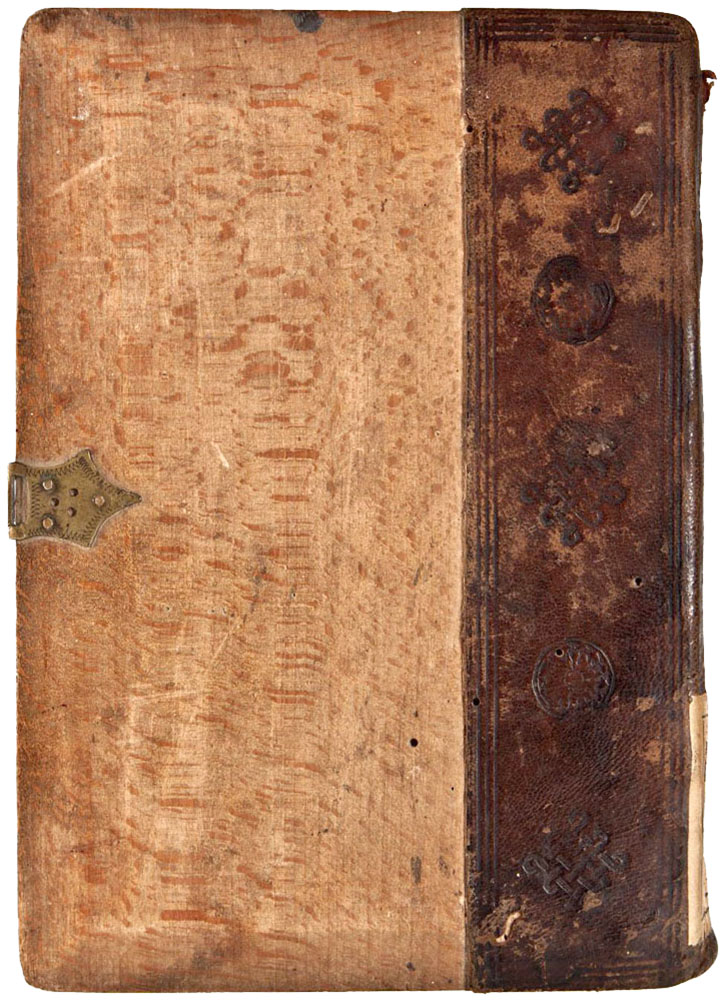

15 H 722

Goffredo da Trani. Summa super titulis decretalium. Lugduni, impressa in edibus Joannis Moylin alias de Cambray, sumptibus Romani Morin, 2 iul. 1519. 8°, 250, [16] c.

|

|

Il decoro1, la chiusura con aggancio sul piatto posteriore, le contrograffe tetralobate2 e le note tipografiche assegnano la legatura alla prima metà del secolo eseguita in Italia.

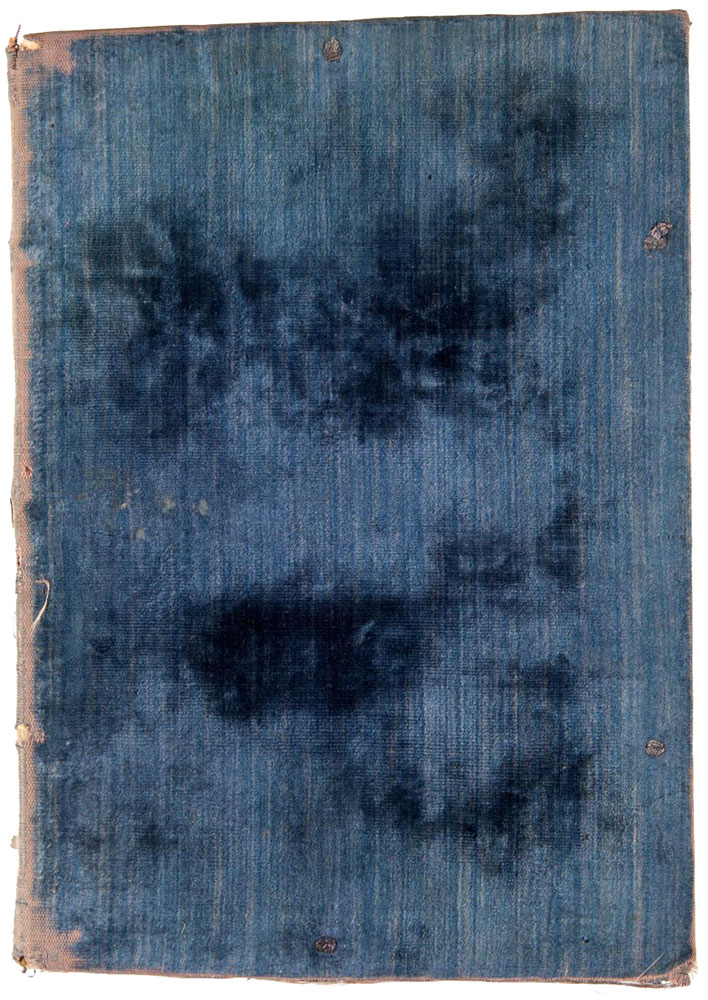

15 H 913

Bonacossa, Giovanni Battista De laudibus Herculis Estensis II Ferrariae ducis IV. Venetiis, s.t., 1555. 4°, [14], 116, [2] p.

Tessuto blu ricamato in grigio su cartone. Tracce di due coppie di lacci in tessuto blu. Cucitura su tre nervi in pelle allumata. Tagli colorati in viola. Stato di conservazione: mediocre. Materiale di copertura parzialmente scomparso. Angoli ricurvi.

Utilizzata fin dal Medioevo, la legatura in stoffa decorata con ricami era destinata soprattutto ad ornare libri religiosi. Nel Rinascimento le legature ricamate compaiono anche su libri non devozionali, in genere di presentazione; tuttavia, almeno sino alla metà del XVIII secolo, la decorazione a ricamo ricopre prevalentemente libri liturgici e libri devozionali d’uso privato: libri d’ore, libri di esercizi spirituali e simili. La decorazione a ricamo fu sempre molto apprezzata in Francia, dove ha cultori ancora oggi: l’epoca d’oro fu tuttavia il Grand Siècle, il secolo XVII in cui gli ornamenti a ricamo ornano sontuose legature di Luigi XIII, Richelieu, Mazzarino, Anna d’Austria e dei principali membri dell’aristocrazia.

Questi lavori d’abilità e pazienza venivano eseguiti, in Francia come negli altri paesi dell’Europa cattolica, in comunità religiose femminili: sappiamo, ad esempio, che una legatura ricamata alle armi di Maria Clementina Sobieska, moglie del pretendente Giacomo Stuart, venne eseguita da una suora di un convento romano (Arnim1992, n. 106). In Inghilterra le legature ricamate ebbero gran voga sotto i regni di Elisabetta I (1533-1603) e di Giacomo I (1566-1625): i manufatti più complessi, prodotti da ricamatori e ricamatrici professionali riuniti in corporazioni, mostrano motivi tradizionali quali la Pace, la Fede, la Speranza, scene bibliche strettamente connesse al contenuto del libro, e in genere motivi floreali.

In Italia le legature in tessuto ebbero grande popolarità, specie nel XVIII secolo, per esemplari di presentazione: non mancano tuttavia esemplari più antichi, come quello che copre un manoscritto calligrafico databile al 1550-55, ricamato alle armi di papa Giulio III, la più antica legatura papale ricamata conosciuta. Anche Milano e Venezia furono città nelle quali, sin dal XV secolo, si affermò l’arte della decorazione a ricamo. Per Milano merita almeno ricordare un trattato di falconeria scritto nel 1459 e legato nello stesso anno per il duca Francesco Sforza con motivi floreali e il motto Mit Zeit; per Venezia si segnala un curioso lavoro a ricamo, eseguito su piatti in marocchino per un esemplare del Libro di natura d’amore dell’Equicola, databile intorno al 1536.

Nella seconda metà del XVIII secolo, si verifica un mutamento di gusto in questo tipo di decorazione, con la comparsa degli almanacchi a ricami caratterizzati da motivi d’epoca profani: amori, colombe, elmi, accompagnati da motti, ghirlande, nodi, strumenti musicali, ovali centrali dove scene galanti subentrano alle armi araldiche, ai monogrammi, alle figure allegoriche o al trigramma devozionale “IHS”.

La moda della decorazione a ricamo declinò, in Italia, nel periodo neoclassico: fanno eccezione alcuni libretti d’opera scaligeri del 1803 e 1805. Ebbe una ripresa negli anni Trenta del secolo perdurando per tutto il periodo risorgimentale: ricordiamo, accanto a un Calendario di corte per l’anno 1834 ricamato a fiori con il monogramma della regina Maria Teresa Francesca di Sardegna, due curiosi omaggi del presidente della Camera di Commercio di Cuneo, indirizzati il 13 novembre 1868 rispettivamente a Napoleone III e al principe Giuseppe Napoleone, l’uno in velluto tricolore ricamato con l’aquila imperiale, l’altro con la N coronata al centro d’un piatto in velluto azzurro cielo. Accanto a questi esemplari di lusso destinati a personaggi importanti, nel Settecento e nell’Ottocento furono prodotte in Europa anche legature ricamate su almanacchi o su keepsakes, rivolte a un pubblico più vasto.

I materiali impiegati per i ricami sono fili d’oro e d’argento, oppure di lana, lino e seta, di vario colore. Talvolta perle, coralli, lustrini arricchiscono questo raro e lussuoso tipo di decorazione. La base è in velluto, in satin, in taffetà o in seta. Per quest’ultimo tessuto, i colori più comuni sono le varie gradazioni del rosso, del rosa e del nocciola, mentre piuttosto raro è il verde: ben difficilmente le legature in seta si conservano in perfette condizioni, poiché la seta tende a sfilacciarsi sul labbro e a staccarsi dalla coperta, lasciando scoperti i supporti di cartone. Poiché il ricamo doveva essere posto a piatto sulla legatura, la sua base di appoggio non doveva presentare alcuna irregolarità: il dorso delle legature ricamate, perciò, è solitamente liscio o con nervature poco salienti.

La decorazione fa spesso riferimento al possessore od al testo del libro, e riprende in genere lo stile dell’epoca. I segni di possesso – armi o monogrammi – ornano prevalentemente libri non devozionali. Datare con precisione queste legature non è facile: gli aspetti tecnici della legatura e del ricamo forniscono limitate indicazioni cronologiche e topografiche.

L’identificazione degli esecutori è ancor più complessa: si può solo affermare che questi lavori erano in genere realizzati nell’ambito di comunità religiose femminili. Fondamentale per la storia delle legature a ricamo è il volume Livres en broderie, corredato da un glossario sui fili e sulla tecnica, pubblicato nel 1995 dalla Bibliothèque Nationale de France, a cura di Sabine Coron e Martine Lefèvre.

15 I 16

Theocritus. [in greco] Boukolika. [in greco] Florentiae, impressa in aedibus Philippi Iuntae, 10 ian. 1515. 8°, [76] c.

Se l’impianto ornamentale potrebbe suggerire l’origine veneta (cfr. Ed. Ald. D 34), l’inusuale cartella1 e le note tipografiche inducono ad assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita in Toscana.

15 I 319

Biondo, Flavio. Le historie, da la declinatione de l’imperio di Roma, insino al tempo suo. Ridotte in compendio da papa Pio; e tradotte per Lucio Fauno. Venetia, per Michele Tramezzino, 1543. 8°, [20], 246, [2] c.

La virtuale assenza di decoro e le note tipografiche assegnano la legatura alla metà (?) del secolo XVI, eseguita in Italia, caratterizzata dal supra libros probabilmente impresso in epoca posteriore alla sua produzione.

16 A 538

Andrés, Antonio. Questiones super XII libros metaphysice. Venetijs, impresse mandato et inpensis heredum Octaviani Scoti et sociorum, 12 apr. 1523. fol.,[6], 52 c.; Trombetta, Antonio. Opus in metaphysica Arist. Venetijs, [Giacomo Penzio], 1504. fol., 111, [1] c.

Le urne entro coppie di uccelli1, le corolle stilizzate2 e le note tipografiche sembrano assegnare la legatura alla prima metà del secolo, verosimilmente eseguita a Bologna.

16 B 7

Livius, Titus. Quicquid hactenus editum fuit. Decadis quintae libri quinque, cum chronologia Henrici Glareani. Venetiis, in aedibus Lucaeantonii Iuntae, 10 ian. 1532. fol., [4], 312, 16, [40] c.

Il cuoio sostanzialmente muto, i quattro fermagli, la chiusura sul quadrante posteriore e le note tipografiche assegnano la legatura al secondo quarto del secolo XVI, eseguita in Italia. Alcuna attendibile informazione è desumibile dalle contrograffe di recupero come attesta la loro diversa foggia1. Per altri esempi di mezza legatura cfr. Inc. A. 24, Inc. B 16, Inc. E 41.

16 B 495

Alberti, Leandro. Descrittione di tutta Italia. Bologna, per Anselmo Giaccarello, gen. 1550. fol., [32], 469, [1] c.

Diversi fregi1 e le note tipografiche assegnano la legatura al terzo quarto del secolo XVI, eseguita a Bologna dalla bottega di Pflug & Ebeleben. Questa significativa bottega, senza dubbio di un libraio anche legatore, fu il più importante atelier impegnato nella realizzazione di legature artistiche a Bologna nel Cinquecento e uno di quelli che operò più a lungo. Esso fu probabilmente attivo tra il 1530 (?) e il 1570. Alcune indicazioni lasciano supporre che esso subentrò alla bottega del legatore degli studenti tedeschi; certamente ebbe la maggior parte dei propri clienti fra gli studenti tedeschi. Trasse la denominazione da due cugini, rampolli di nobili famiglie sassoni, che compirono gli studi a Bologna verso il 1540, Damian Pflug e Nikolaus ab Ebeleben. Entrambi fecero imprimere sulle coperte dei loro libri, il proprio nome, la data ed il luogo della legatura. È noto che Pflug tra il 1543 ed il 1545, fece realizzare a Bologna 7 legature, mentre 35 furono approntate per Ebeleben tra il 1543 e 1548. Altri clienti tedeschi furono il conte Heinrich zu Castell e Georg Zollner in Brandt. Queste legature seguivano l’uso consueto a Bologna, di aver soltanto il centro dei piatti impresso in oro entro un riquadro decorato secco. Lo stile della bottega conobbe un radicale mutamento negli anni Quaranta, evidentemente in risposta alle richieste della clientela tedesca.

Pflug ed Ebeleben visitarono Parigi, città in cui fecero legare alcuni libri, prima di giungere in Italia. Le loro legature bolognesi seguirono la moda delle legature parigine a nastri intrecciati. Nutrito l’elenco dei manufatti realizzati da questa bottega e la bibliografia relativa.

16 D 645

Bozio, Tommaso. De imperio virtutis sive imperia pendere a veris virtutibus non a simulatis libri duo. Aduersus Macchiavellum. Romae, ex typographia Bartholomei Bonfadini, 1593. 4°, [20], 188, [20] p.

Diversi fregi1 e le note tipografiche assegnano la legatura alla fine del secolo XVI, eseguita a Roma dalla bottega vaticana Soresini.

Iniziatore di questo atelier fu Francesco Soresini, associato con Giovanni Ferreiro, fu nominato legatore vaticano dopo la morte di Niccolò Franzese2 (verso il 1570): il suo nome compare due volte nel registro Camerale I, 1811 in cui è menzionato come legatore di libri il 12 agosto 1575 e libraro il 9 maggio 1576. Con questo artigiano, inizia l’attività di quella vera dinastia di legatori, i Soresini, i cui esponenti, lo stesso Francesco, Prospero ed infine il più noto Baldassarre, gestirono la legatoria Vaticana per almeno mezzo secolo fino alla prima metà del Seicento3. Sia Francesco che Prospero lavorarono per la Basilica di S. Pietro durante il pontificato di Sisto V, fra il 1588 ed il 1593. Mentre i loro nomi ricorrono associati ai nomi dei papi da Gregorio XIII a Clemente VIII Aldobrandini (1591-1605), più tardi si affaccia, sotto il pontificato di Paolo V, il nome di Baldassarre Soresini, il nipote, che fra l’altro ricoprì anche le cariche più importanti nell’ambito della Corporazione dei Librari e dei legatori. La studiosa Mirjam Foot segnala 18 legature opera di questo artigiano su libri stampati tra il 1602 ed il 1619, la maggior parte dei quali è stata rilegata nelle prime tre decadi del XVII secolo cui Piccarda Quilici aggiunge almeno 13 esemplari eseguiti per la Depositeria vaticana: stando a quanto si legge sui mandati di pagamento di questi libri, l’attività si sarebbe prolungata fino almeno al 1634, sotto il Pontificato di Urbano VIII. Si tratterebbe per il solo Baldassarre di oltre un quarantennio di attività: pare abbia iniziato a lavorare verso il 1590.

L’attività dei Soresini si prolunga per diversi pontificati e matura con il variare dei committenti ed in un così lungo arco di tempo, una sua particolare evoluzione. Dopo Sisto V, l’atelier ha eseguito diverse legature per Clemente VIII: tra quelle di presentazione in cui si nota una spiccata tendenza ad una maggiore ricchezza decorativa: conformemente al gusto à la fanfare, i piatti sono interamente ricoperti con una fitta decorazione uniformemente dorata che spicca sul marocchino rosso acceso. La cornice, molto sottile ed interrotta in lunghi segmenti per conferirle maggiore leggerezza, ha la sola funzione di profilare il bordo dei piatti, mentre il campo centrale, racchiuso in testa ed al piede da archi a volta, motivo prediletto delle legature romane del tempo, è diviso in compartimenti provvisti di una miriade di ferri, spirali, foglie, squame, angioletti che si snodano intorno allo stemma pontificio.

Questa bottega ha dato il meglio di sé nel periodo in cui ha lavorato, nella legatoria vaticana, per la famiglia Borghese, nelle legature destinate a Paolo V (1605-1621): tenta di rinnovarsi ricorrendo ad una composizione più aggraziata: la cornice ed il centro sono nettamente separati tra loro e si accordano in armonia: rispetto alle legature eseguite per Clemente VIII, la cornice assume una maggiore importanza e diventa una larga bordura a decorazioni figurate, in cui i ferri non sono organizzati in gruppi ben separati agli angoli o al centro dei lati, ma si susseguono lungo l’intera cornice, liberi o incastonati entro degli spazi, alternandosi ai tratti vuoti. Fra i ferri, sempre molto variati, oltre alla gamma egizia (sfingi, erme, cariatidi, baldacchini di protezione) si manifestano altre simbologie ispirate al mondo classico: tipico è il ferro con due cornucopie intrecciate che rappresentano la carità cristiana, poi tritoni che suonano (ancora impressi su legature del XVIII secolo), come pure le sottili spirali che terminano con teste di animali affrontate come i delfini: i suoi ferri sono di un’insuperabile perfezione, sia per la bellezza del disegno che per l’accuratezza dell’incisione. Contrariamente all’uso vigente che destinava le legature di lusso ai libri ufficiali o di presentazione, e quelle più semplici alla biblioteca privata del papa, nelle raccolte di Paolo V, non vi è alcuna differenza tra le une e le altre.

Armi riferibili al cardinale Pietro Aldobrandini (1572, 1593-1621).

La scritta lungo il taglio di piede4 suggerisce la collocazione del volume a piatto nella teca.

16 G 122

Plinius Caecilius Secundus, Caius. Epistolae [et alia]. Florentiae, opera & sumptu Philippi Iuntae, oct. 1515. 8°, [8], 494, [26] p.

I decoril propongono di assegnare la legatura al primo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita nell’Italia settentrionale

16 H 125

Caviceo, Iacopo. Libro del peregrino. Vinegia, per Francesco Bindoni & Mapheo Pasini, apr. 1527. 8°, [8], 232 c. Bembo, Pietro. Gli Asolani con alcune altre stanze d’amore. Vinegia, per Gregorio de Gregorii, dic. 1525. 8°, 112, [8] c.

17 C 135

Bernardi, Antonio. In tertium librum Rhet. Arist. explicatio. Cui additum est in Arist. Rhetoricam proemium universale. Bononiae, apud Ioannem Rossium, 1589. fol., [60], 156, 286 p.

I fregi fitomorfi1 accantonati dalla corolla striata (cfr.17 C 414), quest’ultima del genere presente in manufatti rinascimentali felsinei2, propongono di attribuire la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita in Emilia Romagna. Stemma non identificato3.

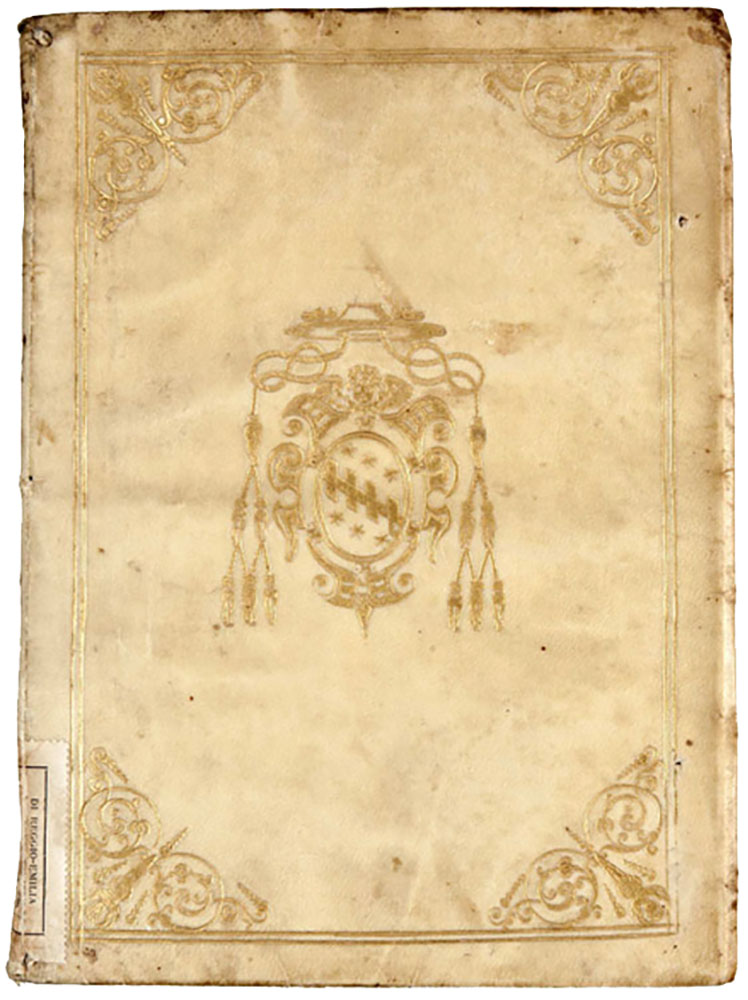

17 C 252

Rocca, Angelo. Bibliotheca Apostolica Vaticana. Romae, ex typographia Apostolica Vaticana, 1591. 4°, [44], 424, [46] p., 1 tav. f.t.

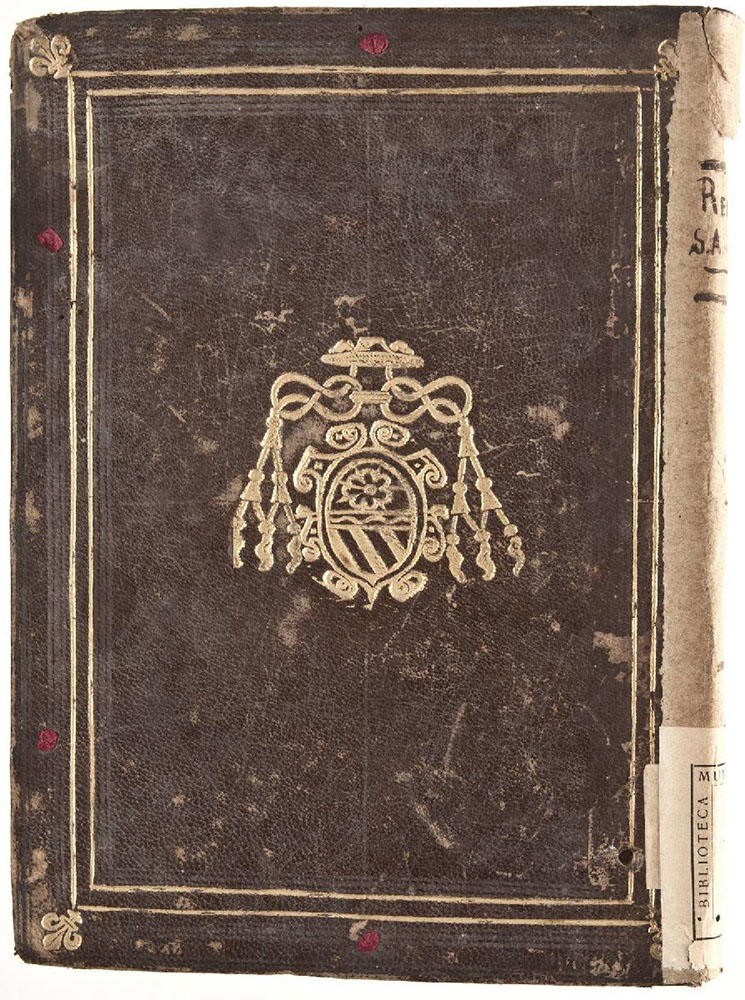

|

|

Il genere di scudo1, pure utilizzato per i manufatti di altri pontefici2, e le note tipografiche assegnano la legatura all’ultimo quarto del secolo XVI, verosimilmente eseguita a Roma. Inusuali le ampie corolle accantonate3.

17 C 414

Manuzio, Aldo, il giovane. Vita di Cosimo de’ Medici. Bologna, [Aldo Manuzio il giovane], 1586. fol., [6], 188, [4] p.

17 E 175

Calepino, Ambrogio. Vocabularium. Thesaurus copiosissimus. Thusculani apud Benacum, in aedibus Alexandri Paganini, sep. 1522. 4°, 380 c.

|

|

Gli inediti fregi1 e le note tipografiche propongono di attribuire la legatura alla prima metà del secolo XVI, eseguita in Italia. Conformi alle aspettative per i manufatti italiani del periodo le contrograffe a trapezio2.